SEO対策は、一度取り組めば長期的に機能し続ける、中小企業にとって最も効率的な集客の仕組みです。

広告に頼らず、自社のホームページから安定的に新規顧客を獲得できるため、多くの経営者にとって欠かせない施策となっています。

とはいえ「何から始めればいいのか」「本当に成果が出るのか」と迷い、手を付けられずにいる方も少なくありません。

本記事では、SEO対策の基本から応用までを体系的に整理し、対策の優先順位や成果につながる具体的ステップを分かりやすく解説します。

限られたリソースでも実現できる方法と失敗を避けるポイントを押さえることで、御社も“営業をしなくても問い合わせが届く状態”に近づけるはずです。

今すぐ読み進めて、あなたの会社の「自動集客の土台作り」を始めてください。

SEO対策とは何か

SEO対策を一言で言うならば、「Gogoel等の検索エンジンで検索されたときに、あなたのホームページが上位に表示されるようにする取り組み」のことです。

SEOは「Search Engine Optimization(検索エンジン最適化)」の略語で、GoogleをはじめYahooやBing等の検索エンジン全般を指します。

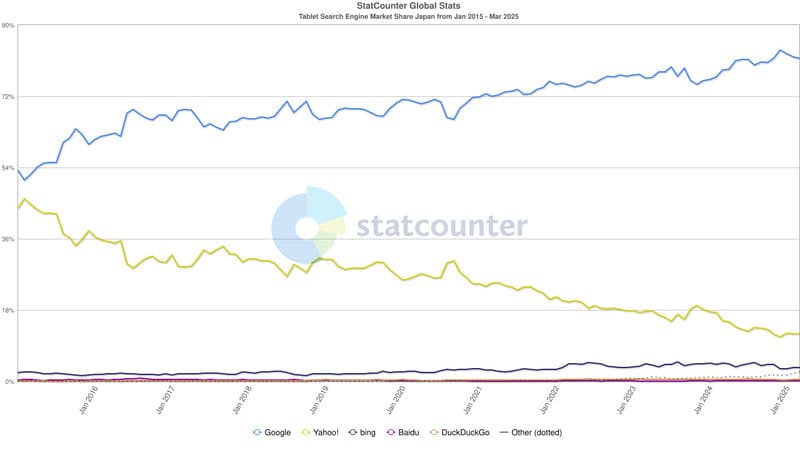

検索エンジンはGoogleが80%以上のシェアを持っているので、SEO対策とは事実上、「お客さんがGoogle検索であなたの会社を見つけやすくする為の工夫」だといえます。

【参考画像:日本における検索エンジンのシェア(2025年)】

SEO対策で中小企業が得られるメリット

中小企業がSEO対策に取り組むことで得られるメリットは、主に以下の4つです。

- 広告費をかけずに集客できる

リスティング広告などの有料広告と違い、SEO対策で上位表示されれば、いくらクリックされても費用はかかりません。

検索エンジンで上位表示されると、継続的に無料で集客し続けることができます。 - 成約に近い見込み客を集客できる

御社のホームページやサイトに「検索エンジンを経由して」たどり着く人は、すでに「御社のサービスを探している人」です。

つまり、営業をしなくても「買う気のある人」が向こうからやってきてくれます。 - 24時間365日働く営業マンになる

あなたが寝ている間も、旅行に行っている間も、ホームページが代わりに営業活動をしてくれます。

時間や場所の制約を受けずに、継続的に集客活動を行えます。 - 会社の信頼性が高まる

Google検索をはじめとした検索エンジンで上位に表示されることは、「Googleに認められた信頼できる会社」という印象を与えます。

これは、特に中小企業にとって大きなブランディング効果となります。

オウンドメディアでSEO集客をする為2つの方法

SEO対策を行い見込み顧客を集客する方法は、大きく分けて2つあります。

- 直接的なアプローチ:事業に直結するキーワードで上位表示

- 間接的なアプローチ:専門知識の記事で見つけてもらい、信頼関係を築く

1. 直接的なアプローチ:事業に直結するキーワードで上位表示

これは、御社が提供するサービスを直接探している人に見つけてもらう方法です。

例:リフォーム会社の場合

- 「○○市 リフォーム」

- 「○○市 リフォーム 会社」

- 「○○市 キッチン リフォーム」

このようなキーワードで検索する人は、今すぐリフォームを行ないたいと考えている「今すぐ客」です。

既に「キッチンのリフォーム」をやりたいという顕在的な需要があり、成約につながりやすいのが特徴ですが、競合も多く検索結果での上位表示難易度は高めです。

2. 間接的なアプローチ:専門知識の記事で信頼関係を築く

これは、まだ御社のサービスを知らない人に対して、有用な情報を提供することで発見を促し、そして信頼関係を築く方法です。

例:リフォーム会社の場合

- 「キッチン リフォーム 費用 相場」→キッチンリフォームの価格解説記事

- 「リフォーム 失敗 事例」→失敗しないリフォームのポイント記事

- 「中古住宅 リフォーム 注意点」→中古住宅リフォームのノウハウ記事

これらの専門的かつ有用な記事を読むことで、「このリフォーム会社は詳しくて信頼できそう」と感じた人が、その記事内のリンクから会社のサービスページや施工事例ページを見て、そのまま問い合わせフォームから連絡をしてくれるという流れにつながります。

中小企業には間接的なアプローチが特に有効

直接的なアプローチによる集客方法は、大手企業や強いライバル会社との競争が厳しいことがほとんどです。

「ホームページを作ったけどネットから集客ができない」という悩みの原因の多くはこのパターン。

しかし、専門知識を活かした記事なら、あなたの実体験や専門性を武器に勝負できます。

また、記事を読んで信頼関係を築いた状態でお問い合わせをもらえるため、成約率も高くなる傾向があります。

SEOに対するGoogleの考え

SEO対策の本質は、実はとてもシンプルです。

それは「良質なコンテンツを作ることと、それらのコンテンツにリンクをもらうこと」です。

この考え方は、Googleが創業以来一貫して掲げている「Googleが掲げる10の事実」に基づいています。

10の事実の中でも、SEO対策の本質を表している特に重要なのが以下の2つです。

- 「ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる」

Googleは「検索する人にとって本当に価値のある情報を提供すること」を最優先に考えています。

つまり、読者が求めている情報を分かりやすく提供すれば、自然と検索順位も上がるということです。 - 「ウェブ上の民主主義は機能する」

Googleは他のサイトからのリンクを「推薦」として捉えています。

多くのサイトからリンクされているページは「多くの人に推薦される価値のあるページ」として評価されます。

つまり、SEO対策で集客を成功させる為の本質は

- 読者にとって本当に役に立つ記事を書く

- その記事が他のサイトから「この記事は役に立つ」と推薦してもらえるようにする

ということなのです。

SEO対策を理解するとはっきりと分かるのですが、、SEOに関するテクニックの数々は全てこの2つに通じています。

このGoogleが掲げる10の事実は、SEO対策を行なう上での原理原則なので、しっかりと理解しておきましょう。

SEO対策の種類

SEO対策には、大きく分けて3つの種類があります。

- コンテンツSEO対策

お客さんが知りたい情報を、分かりやすく役に立つ記事として作成した上で、Googleにその価値を正しく伝えるための工夫を行う方法です。

Googleに対して「専門的で価値のある情報を提供する記事」だと理解してもらうために行ないます。 - 内部SEO対策(テクニカルSEO対策)

ホームページやブログなどの構造や表示速度など、技術的な部分を改善する方法です。

Googleが「このサイトは見やすくて使いやすい」と判断してくれるように、サイトの土台を整える作業と考えてください。 - 外部SEO対策(オフサイトSEO対策)

他のホームページから御社のサイトへのリンクを増やしたり、SNSで御社を話題にする為の方法です。

「他の人からも推薦されている信頼できるサイト」だとGoogleに認識してもらうための取り組みです。

それでは、SEO対策の3つの種類について、詳しく解説してゆきます。

関連記事:SEO対策とは?初心者でも今すぐできる厳選6施策の実践手順

中小企業のコンテンツSEO対策

コンテンツSEO対策とは、検索者が求めている情報を高い品質の記事で提供し、Googleに「この記事は価値がある」と正しく理解してもらうための取り組みです。

記事の中身や構造、文章表現など記事を作成する上でのSEO対策になるので、コンテンツSEOと呼ばれます。

中小企業の場合、大企業と違って多くの記事を量産するのは難しくなりますよね。

だからこそ、一つ一つの記事を丁寧に作り込むことが重要で、このコンテンツSEOを実践することはとても重要だと当社は考えています。

ここでは、限られたリソースでも効果的なコンテンツSEO対策を実践する方法を解説します。

検索意図に応える記事作り

まずコンテンツSEOとして最も大切なのは、「検索する人が何を知りたがっているか?」を正確に理解することです。

これを「検索意図を把握する」と言いますが、検索意図の裏にある『検索者の本当の悩み』にまでリーチをした記事を作れると、SEO対策の強度が高まります。

3ステップで解説します。

ステップ1:表面的な検索意図を理解する

例えば「確定申告 やり方 アルバイト」と検索する人の検索意図は、「アルバイトの確定申告の手順を知りたい」ということです。

まずは、この表面的な検索意図を理解し、記事上にしっかりと反映し応える必要があります。

ステップ2:検索意図の背景にある「本当の悩み」を深掘りする

さらに重要なのは「なぜ検索者はアルバイトの確定申告のやり方を調べているのか?」という背景です。

実は、この検索の背後には「アルバイトでも確定申告が必要なの?」「学生だけど大丈夫?」「親の扶養から外れない?」「どこで手続きするの?」といった、アルバイト特有の不安や疑問があるのではないか、と仮説を立てる事ができます。

ステップ3:表面的な検索意図と本当の悩みの両方に応える

優れた記事は、表面的な検索意図の「確定申告の手順」に応えるだけでなく、その背景にある不安や疑問まで言及します。

それを見た検索者は、「知りたかったことが全部書いてある!」と感じ、あなたの記事を他の人にも紹介したくなるのです。

(Google10の事実における「ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる」を体現することに繋がります)

実際に記事作成の現場で検索意図を把握する方法

- 対象のキーワードでGoogle検索を行い、上位表示されている記事を元に「仮説」を立てる

- 日々の顧客接点時によく聞かれる質問やニーズ、背景を把握する

- Yahoo!知恵袋やGoogle検索の関連キーワードを確認する

実際に記事を書く時は、検索意図だけでなくその裏側にある、その人の「本当の悩み」まで解決する内容にするよう心がけましょう。

タイトルのSEO対策

記事のタイトルは、Google検索結果で最も目立つ部分であり、検索する人が「この記事は自分が探している情報だろうか?」を判断する最初の材料です。

また、Googleもタイトルを見て検索キーワードとのマッチ性や記事の内容を判断しています。

効果的なタイトルの作り方

- 狙うキーワードを含める

「確定申告のやり方」を狙うなら、タイトルに「確定申告」「やり方」を含める - 具体的な数字や期限を入れる

×「確定申告のやり方」

○「【2024年版】確定申告のやり方|初心者でも30分で完了する手順を税理士が解説」 - 32文字以内にまとめる

Google検索結果では、32文字を超えると「...」で省略されたり、Gogoleによって検索結果上のタイトル表示を書き換えられる確率があがります。 - 検索意図に合致したタイトルにする

検索する人が求めている答えがタイトルから分かるように表現し、具体的な解決内容を示す。

関連記事:SEO対策タイトルテンプレート10選

関連記事:【SEO対策】スマホで見やすいタイトル文字数は何文字?

見出しのSEO対策

記事の見出し(H2、H3タグ等)は、Googleが記事の構造と内容を素早く理解するための目印となります。

また、読者も見出しを見ることで「自分の知りたい情報がどこに書いてあるか」をすぐに把握できます。(目次に表示されるのも見出しです)

見出しを作る時のポイント

- 階層構造を意識する

H2→H3→H4の順番で、内容の重要度に応じて使い分ける - 見出しだけで記事の流れが分かるようにする

見出しを並べただけで、記事全体の内容が理解できる構成にする - 関連キーワードを自然に含める

キーワードや関連語を見出しに入れることで、SEOを強化する

関連記事:SEO対策した見出しの作り方

メタディスクリプション

メタディスクリプションは、Google検索結果でタイトルの下に表示される説明文です。

検索順位に直接の影響はありませんが、検索結果一覧でのクリック率に影響があります。

この「タイトル+メタディスクリプション」で「この記事を読んでみたい」と思ってもらえる記事は、クリック率があがります。

効果的なメタディスクリプションの書き方

- 120文字以内で記事の内容を要約する

- 狙うキーワードを自然に含める

- 読んだ人が「この記事を読みたい」と思う魅力的な内容にする

- 「〜を解説します」「〜について詳しく説明」など、記事の内容を具体的に示す表現を使う

関連記事:SEO対策にMETAディスクリプションは無力って知ってます?

本文のSEO対策

記事の本文は、検索意図に応え読者の悩みを実際に解決する部分です。

設定しているキーワードや共起語の出現率を上げるといったテクニカルな要素もありますが、最も大切なのは高品質な記事を作る事です。

読者が求めている内容を分かりやすく提供することで、他サイトからのリンク獲得へ繋がります。

そして、そうした外部サイトからの評価は結果として。Googleから価値のある記事として評価されることになります。

読者の目線で最後まで読んでもらえる高品質な記事を書くことが、SEO対策としても最も効果的です。

本文を書く時のポイント

- 結論を最初に書く

読者が知りたいことの答えを、記事の冒頭で明確に示す - 具体例を豊富に使う

抽象的な説明だけでなく、実際の事例や数字を使って説明する - 適度にキーワードを含める

不自然にならない程度に、狙うキーワードや関連・共起語を文章に含める - 読みやすさを重視する

- 一文は長くても60文字程度

- 改行や箇条書きを使って見やすくする

- 専門用語には説明を付ける

関連記事:SEO対策したライティングのやり方

一次情報を加えた記事を作る

中小企業が大企業に勝つための最も重要な要素が「一次情報」です。

一次情報とは、あなただけが持っている実体験や独自のデータのことです。

なぜ一次情報が重要なのか?

- 他のサイトとの差別化ができる

大企業のサイトやAIで生成された記事では、実際の現場経験は書けません。

あなたの実体験こそが、真似のできない価値となります。 - GoogleのE-E-A-T評価に直結する

GoogleはExperience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)を重視しています。

実体験に基づく情報は、これら全ての要素を満たします。 - 読者の信頼を獲得しやすい

「理論上はこうです」よりも「実際にやってみたらこうでした」の方が、読者にとってリアルで価値のある情報として受け取られます。

では、具体的にどのような一次情報を記事に盛り込めば良いのでしょうか?

一次情報の例

- お客さんから実際に聞いた質問と、その回答

- あなたの会社で実際に試した結果

- あなたの会社の実体験に基づく傾向やデータ

- 業界での実体験に基づく具体的なアドバイス

- お客さんの成功事例

例えば、「キッチン リフォーム 費用 相場」について記事を書くとしましょう。

NG例とOK例を比較しました。

一般的な内容

「キッチンリフォームの相場は80万円〜150万円程度です」

一次情報を含む内容

「当社でキッチンリフォームをご依頼いただくお客様の7割が『予算オーバーが心配』とおっしゃいます。実は、既存のキッチンの配置を変えずにリフォームすると、配管工事費を30万円以上節約できるケースがあります。これまで200件以上のキッチンリフォームを手がけた経験から、予算内で理想のキッチンを実現する具体的な方法をお伝えします」

このように実体験ベースの内容を加えることで、他のサイトでは得られない価値を提供できるようになります。

そして、Googleからも「オリジナリティのある有用なコンテンツ」として評価されます。

中小企業のテクニカルSEO対策

テクニカルSEO対策とは、ホームページやメディアの「土台」を整える作業のことです。

コンテンツSEOによってどんなに良い記事を書いても、サイトの構造に問題があるとGoogleに正しく評価してもらえません。

しかし、専任の担当者がいないことが多い中小企業の場合、すべての技術的な対策を完璧に行う必要はありません。

ここでは、効果が高く、比較的取り組みやすい対策から優先的に解説します。

中小企業のテクニカルSEO対策の進め方

テクニカルSEO対策は、すべてを一度に実施するのは難しいため、以下の順番で段階的に取り組むことをお勧めします。

- HTTPS化

- モバイルフレンドリー対応

- XMLサイトマップ設定

- クロールへの対応

- インデックス状況の監視

- 内部リンク構造の改善

- 表示速度の改善

- コアウェブバイタルの改善

- 構造化データのマークアップ

- robots.txt活用

技術的な作業が難しい場合は、Web制作会社やSEO対策の専門会社に相談することも検討しましょう。

しかし、まずは自社でできる監視・チェック業務など、出来る事から進めることが大切です。

基本のSEO対策設定(必須対策)

中小企業のテクニカルSEOとして、まず最初に取り組むべき絶対に欠かせない基本のSEO対策です。

まずは確実にこれら必須のテクニカルSEO対策を実行しましょう。

サイトのHTTPS化

HTTPS化とは何か?

ホームページとユーザーの間の通信を暗号化することです。

URLが「https://」で始まるサイトはHTTPS化されています。

なぜ必要なのか?

Googleはセキュリティを重視しています。

ほとんどのウェブサイトがHTTPS化されている現状において、暗号化通信を採用していないサイトは必然的に検索では有利にはなりません。

また、ブラウザが「安全ではない」と警告を表示することがあります。

中小企業がやるべき対策

- SSL証明書を導入する(多くのレンタルサーバーで無料提供されている)

- すべてのページのURLを「http://」から「https://」に変更する

- 内部リンクもすべてhttpsに統一する

モバイルフレンドリー対応

なぜモバイル対応が重要なのか?

現在、多くの人がスマートフォンで検索を行っています。

Googleも「モバイルファースト」を掲げ、スマートフォンで見やすいサイトを優先的に評価しています。

Google 検索セントラル:モバイル ファーストのインデックス登録について

Google 検索セントラル ブログ:モバイル ファースト インデックスの展開

中小企業がやるべき対策

- レスポンシブデザインを採用する(画面サイズに応じて自動で最適化されるデザイン)

- スマートフォンでの文字サイズを適切に設定する

- ボタンやリンクをスマートフォンでもタップしやすいサイズにする

- Googleサーチコンソールの「モバイルユーザビリティ」レポートで定期的にチェックする

XMLサイトマップの作成と送信

XMLサイトマップとは何か?

御社のサイトにどのようなページがあるかを、Googleに知らせるための「目次」のような役割を果たすファイルです。

大規模なサイトの場合には特に重要です。

なぜ必要なのか?

Googleが御社のサイトのすべてのページを効率的に見つけられるようになります。

新しく作ったページを、早くGoogleに認識してもらえます。

中小企業がやるべき対策

- XMLサイトマップを作成する

- Googleサーチコンソールでサイトマップの送信状況とエラーの有無を定期的にチェックする

サイト構造の最適化によるSEO対策

サイト全体の構造を整理し、Googleのクローラーが正しくウェブサイトの構造と内容を理解しやすくするSEO対策です。

クロール・インデックス状況の監視

クロール・インデックスとは何か?

Googleは「クローラー」という自動プログラムでサイトを巡回し(クロール)、収集した情報を検索データベースに登録します(インデックス)。

この一連の流れがうまく機能しないと、検索結果に表示されません。

なぜ重要なのか?

どんなに良いコンテンツを作っても、Googleに正しく認識・登録されなければSEO効果はゼロになってしまいます。

中小企業がやるべき対策

- Googleサーチコンソールに登録し、クロール・インデックス状況を定期的にチェックする

- クロールエラーやインデックス未登録のページがないか確認する

- サーチコンソールの「URL検査」機能を使って、重要なページが正しく処理されているか確認する

- 新しいページを作ったら、インデックス登録をリクエストする

内部リンク構造の改善

内部リンクとは何か?

御社のサイト内における、あるページから別のページへのリンクのことです。

自サイト内のページ同士を結ぶリンクなので、内部リンクと呼ばれています。

なぜ重要なのか?

内部リンクによって、クローラーがページを辿りやすくなり、Googleがサイト全体の構造を理解しやすくなります。

また、重要なページにリンクを集めることで、そのページの評価を高めることができます。

中小企業がやるべき対策

- 関連する記事同士をリンクで結ぶ

- SEOを強くしたい重要なページに、関連する記事からリンクを張る

- アンカーテキスト(リンクする際の文字列)に適切なキーワードを含める

URL正規化

URL正規化とは何か?

サイト内に同じ内容ページが複数存在してしまった場合に、、Googleに「どのURLを正式なページとして扱ってほしいか」を伝えることです。

なぜ必要なのか?

同一サイト内でコンテンツ内容が重複すると、Googleが混乱し検索順位が下がる可能性があるからです。

中小企業がやるべき対策

- 「www」ありとなしのどちらかに統一する

- 「http」と「https」を統一する(httpsを推奨)

- スマートフォン用とPC用のURLを統一する(レスポンシブデザインを使う)

ユーザー体験の向上によるSEO対策

検索順位だけでなく、ユーザーの満足度向上にもつながるSEO対策です。

表示速度の改善

なぜ表示速度が重要なのか?

ページの読み込みが遅いと、訪問者はページが表示されるのを待たずに検索結果のページに戻ってしまいます。

Googleも表示速度を検索順位の評価要因の一つとして使っています。

Gogoleによるスピード アップデートの発表(2018年)

中小企業がやるべき対策

- PageSpeed Insightsで現状の表示速度を計測する

>>>サイトスピードをチェックできるGoogle PageSpeed insights - 画像のファイルサイズを圧縮する

>>>シンプルで簡単な画像サイズ修正・圧縮サイト - 適切な画像読み込み遅延設定を施す

- 不要なプラグインを削除する(WordPressの場合)

- 良質なレンタルサーバーを選ぶ(極端に安いサーバーは避ける)

- ページ表示速度をGoogleのツール「PageSpeed Insights」で定期的にチェックする

コアウェブバイタルの改善

コアウェブバイタルとは何か?

Googleが定めた「ユーザー体験の良さ」を測る指標です。

主に、ページの読み込み速度、操作への反応速度、レイアウトの安定性を測定します。

Google 検索セントラル:Core Web Vitals と Google 検索の検索結果について

Google Search Console ヘルプ:Core Web Vitals レポート

なぜ重要なのか?

2021年よりGoogleの検索順位要因の一つとして導入されました。

コアウェブバイタルの導入により、ユーザーが快適に使えるサイトがより高く評価されるようになっています。

中小企業がやるべき対策

- ページの読み込み速度を改善する(画像圧縮、サーバー性能向上など)

- 広告やポップアップで、ページレイアウトが急に変わらないようにする

- JavaScriptやCSSファイルを最適化する

- Googleサーチコンソールのコアウェブバイタルレポートで定期的に確認する

検索結果表示の最適化によるSEO対策

基本対策ができてから取り組む、より高度なテクニカルSEO施策です。

よりテクニカルな側面が強くなります。

構造化データのマークアップ

構造化データとは何か?

Googleが記事の内容をより正確に理解できるよう、HTMLに追加する特別なコードのことです。

これにより、検索結果でより魅力的な表示(リッチスニペット)が可能になります。

なぜ有効なのか?

従来のGoogle検索で星評価や価格、営業時間などが表示されることで、他のサイトより目立ちやすくなり、クリック率が向上します。

また、ページ内に構造化データが存在していることで、AIのクローラーがコンテンツを理解しやすくなる為、AIが回答を作成する際に参照したリンクとして、引用されやすくなるため、将来のLLMO(AI検索最適化)対策としても重要です。

※2025年8月26日現在はLLMOには構造化データのマークアップが有効なようだ、という業界の見方です。

中小企業がやるべき対策

- 会社情報や営業時間の構造化データを設定する

- 商品・サービスの価格や評価の構造化データを追加する

- Googleの「構造化データテスト」ツールでエラーがないかチェックする

- 設定が難しい場合は、Web制作会社に相談する

robots.txtの活用

robots.txtとは何か?

Googleのクローラーに対して「このページは見ないでください」「このページは見てもいいです」という指示を出すファイルです。

なぜ必要なのか?

重要でないページ(管理画面や重複ページなど)をクロールの対象から外すことで、Googleが重要なページに集中してくれます。

中小企業がやるべき対策

- 御社サイトにrobots.txtがあるか確認する(https://url/robots.txt にアクセスする)

- 意図しないページがブロックされていないか、重要なページがアクセス可能か確認する

中小企業の外部SEO対策(オフサイトSEO対策)

外部SEO対策(オフサイトSEO対策)とは、あなたのホームページの外側で行う施策のことです。

これまで解説してきたコンテンツSEO対策やテクニカルSEO対策は、どれも自分のサイト内で完結する施策でした。

良い記事を書き、サイトの構造を整えることで、ある程度の効果は期待できます。

しかし、「自分で自分は良い会社だと言っている」だけでは、どうしても限界があります。

本当に信頼できる会社かどうかを判断するには、「他の人がその会社をどう評価しているか?」も重要な要素になりますよね。

この考え方は検索エンジンでも同じです。

Googleは「他の人から推薦されているサイトは価値がある」と考えており、外部からの評価を検索順位の重要な判断材料として使っています。

中小企業にとって、この外部からの評価を高めることは、大企業に対抗するための重要な戦略となります。

リンクをしてもらう

リンクとは何か?

他のホームページやメディアから、御社ホームページやメディアに紹介リンクを張ってもらうことです。

こうした、自社のホームページやメディアに対して行なわれたリンクのことを、「被リンク」と呼びます。

なぜリンクが重要なのか?

Googleはリンクを「推薦」として捉えています。

多くのサイトから「このサイトは役に立つ」とリンクされているページは、「多くの人に推薦される価値のあるページ」として評価され、検索順位が上がります。

特に、同じ業界や関連分野のサイトからのリンクは高く評価されます。

中小企業がリンクを獲得する方法

1. 価値のある高い品質のコンテンツを作成する

他のサイトが「これは読者に紹介したい」と思うような、本当に役立つ記事を作ります。

例えばリフォーム会社なら「失敗しないリフォーム業者の選び方」といった、お客さん目線のアドバイス記事などです。

2. 業界団体や協会に加盟する

同業者の組合や業界団体のサイトからリンクをもらえることがあります。

また、地域の商工会議所のサイトに会員として掲載してもらうことも有効です。

3. お客様の事例紹介を積極的に行う

お客様の許可を得て成功事例を紹介し、その際にお客様の会社サイトからもリンクを張ってもらう相互紹介の形を作ります。

4. 地域のWebサイトに登録する

地域情報サイトや無料のビジネスディレクトリに登録し、自然なリンクを獲得します。

一方で、リンク獲得を急ぐあまり、かえって検索順位を下げてしまう危険な方法もあります。

これらの手法を使ってしまうと、Googleから「不正な手法でSEO対策をしている」と判断され、検索結果に表示されにくくなったり、最悪の場合は検索結果から完全に除外されたりする可能性があります。

避けるべきリンク獲得方法

- リンクを売買する

金を払ってリンクを購入したり、逆に他社にリンク掲載料を請求したりする行為 - 関係のないサイトから大量にリンクをもらう

業界も地域も全く関係ないサイトから一度に多くのリンクを張ってもらう行為 - 自作自演でリンクを作る

自分で複数のサイトを作って、そこから自社サイトにリンクを張る行為

もしこれらの手法でペナルティを受けてしまうと、検索順位の回復には数か月から1年以上かかることも珍しくありません。

一時的な効果を狙って長期的な集客力を失うリスクは避けましょう。

ネットで話題になる(サイテーション)

サイテーションとは何か?

インターネット上で会社名やサービス名等が言及されることです。

例えば、以下のような場面でサイテーションが発生します。

サイテーションの具体例

- Google口コミ

「○○市の△△リフォームでキッチンを工事してもらいました」 - Yahoo知恵袋

「リフォーム業者を探しています」への回答で「△△リフォームが丁寧でした」 - 地域ブログ

「○○市のおすすめ工務店5選」で会社名が紹介される - SNS投稿

「△△リフォームさん、ありがとうございました!」とお客様が投稿 - 地域情報サイト「○○市 リフォーム △△」として会社情報が掲載される

このように、直接御社のホームページやブログにリンクは張られていないけれど、会社名や特徴が言及されることをサイテーションと呼びます。

なぜサイテーションが重要なのか?

Googleは、多くの場所で言及されている会社を「知名度が高く信頼できる会社」として評価します。

特に地域ビジネスでは、地域内での言及が検索順位に大きく影響します。

中小企業がサイテーションを獲得する方法

1. お客様の声を積極的に集める

施工完了後やサービス提供後に、お客様にレビューや感想をSNSや口コミサイトに投稿してもらうよう依頼します。

その際、会社名や特徴的なサービス名を含めてもらいましょう。

2. 地域のイベントに参加・協賛する

地域のお祭りや展示会に参加し、イベントサイトや地域ニュースサイトで会社名が紹介されるようにします。

3. プレスリリースを活用する

新サービスの開始や地域貢献活動などを、地域のメディアやWebニュースサイトに情報提供します。

4. 専門知識を活かした情報発信

業界の専門家として、他のサイトやメディアからインタビューを受けたり、コメントを求められたりする機会を作ります。

SNSを活用して認知を拡大

SNSを活用すること自体は、直接的にSEO順位を上げるわけではありません。

しかし、SNSへの投稿を通じて話題になることで、多くの人にサイトをあなたや御社、ホームページや記事を知ってもらえます。

結果的にホームページやブログなどへの訪問者を増やすことに繋がりますし、サイテーションを増やすことにもなります。

これが間接的にSEO効果をもたらします。

中小企業に効果的なSNS活用法

1. 地域密着型の情報発信 地域の情報や、地域のお客様との関わりを発信します。リフォーム会社なら「○○市で築30年のお宅のキッチンリフォームが完成しました!」といった地域性のある投稿が効果的です。

2. 専門知識の分かりやすい解説 業界の専門知識を一般の人にも分かりやすく説明します。「リフォーム豆知識」や「失敗しないポイント」など、お客様の役に立つ情報を継続的に発信しましょう。

3. ビフォーアフターや施工過程の紹介 お客様の許可を得て、実際の施工事例や作業風景を紹介します。視覚的に分かりやすく、信頼感を与える投稿として効果的です。

4. お客様との交流を見える化 お客様からの感謝の声や、完成時の喜んでいる様子などを(許可を得て)紹介することで、信頼できる会社というイメージを作ります。

SNSを活用した効果的なSEO対策を実践するために、以下の運用ポイントを意識しましょう。

SNS運用のポイント

- 御社の顧客ターゲットがよく使用するSNSを活用する

- SNSとターゲットにあわせた質の高い投稿を心がける

- 8割は役立つ情報、2割は宣伝という比率を意識する

- 地域のハッシュタグを活用して、地域の人に見つけてもらいやすくする

デジタルPRを行なう

デジタルPRとは何か?

インターネットを活用して、会社の認知度向上や評判作りを行う活動のことを差します。

従来の新聞・テレビ・雑誌へのPR活動を、デジタル媒体中心に展開する取り組みです。

なぜデジタルPRが重要なのか?

現在、多くの人がニュースや情報をインターネットを使って日常的に収集しています。

Webメディアやブログであなたの会社が紹介されることで、多くの人に知ってもらえると同時に、質の高いリンクやサイテーションも獲得できます。

中小企業ができるデジタルPR

1. ニュースバリューのある活動を企画する

- 地域初の取り組みや社会貢献活動

- 独自のサービスや技術の開発

- 業界の課題解決に向けた提言や調査結果の発表

例:「○○市で初の高齢者向けバリアフリーリフォーム無料相談会を開催」

2. 地域メディアとの関係作り

地域のWebニュースサイトや情報ブログの運営者と関係を築き、定期的に情報提供を行います。

記者やライターが困ったときに「あの分野なら○○会社に聞けば良い」と思ってもらえる関係を作ることが大切です。

3. 専門家としてのポジション確立

業界の専門家として、他のメディアからコメントを求められるような存在になります。

そのためには、ブログやSNSで継続的に専門知識を発信し、信頼性を高めておくことが重要です。

4. お客様との成功ストーリーを発信

単なる施工事例ではなく、「お客様の困りごとをどのように解決したか」というストーリーとして発信しましょう。

人間味のあるストーリーは、メディアにとっても取り上げやすい話題になります。

ただし、デジタルPRを成功させるためには、単発の活動ではなく長期的な視点で取り組むことが重要です。

デジタルPRの注意点

- 一度だけでなく、継続的な活動として取り組む

- 自社の宣伝だけでなく、読者にとって価値のある情報を提供する

- 地域のメディアとは長期的な信頼関係を築く

中小企業の外部SEO対策で最も重要なこと

外部SEO対策を成功させるためには、これまで解説した手法を単発で実行するのではなく、戦略的かつ継続的なアプローチが必要です。

最も効果的なのは、日常の事業活動の中に外部SEO対策を組み込み、自然な形で外部評価を積み上げていく仕組みを作ることです。

具体的な取り組み例

お客様との関わりを最大限活用する

施工完了時に「もしよろしければ、Google口コミに感想をお書きいただけませんか?」と依頼する仕組みを作り、サイテーション獲得を日常業務に組み込む。

専門性を継続的に発信する

月2回のペースで「リフォーム豆知識」をブログやSNSで発信し、他のサイトから「専門家の意見」として引用・リンクされやすい状態を維持する。

地域コミュニティとの関係を構築する

商工会議所や業界団体への積極参加を通じて、自然なリンクやサイテーションが生まれる関係性を作る。

メディア対応の準備をしておく

地域メディアから「リフォーム業界の専門家として」コメントを求められた際に、すぐに対応できるよう自社の強みや実績を整理しておく。

このような「外部SEO対策が自然に生まれる事業運営」を心がけることで、無理のない範囲で持続的な外部評価向上を実現できます。

SEO対策の根幹の考え方、E-E-A-Tとは

これまでコンテンツSEO、テクニカルSEO、外部SEO対策について詳しく解説してきましたが、これらすべての対策の根幹には、Googleが最も重視する評価基準があります。

それが、「E-E-A-T」です。

ダブルイーエーティとか、イーイーエーティなどと発声されます。

E-E-A-Tは、「その分野で豊富な経験を持つ専門家が、業界内で権威として認められ、信頼できる情報を発信しているかどうか」をGoogleが判断するための指標です。

E-E-A-Tは4つの要素で構成されており、構成要素はExperience:経験、Expertise:専門性、Authoritativeness:権威性、Trustworthiness:信頼性です。

どんなに技術的なSEO対策を完璧に行っても、このE-E-A-Tが不足していると、長期的な検索順位の向上は期待できません。

逆に、中小企業がE-E-A-Tを高めることができれば、大企業に対抗できる強力な武器となります。

ここでは、中小企業がE-E-A-Tをどのように高めていけばよいかを、4つの要素に分けて解説します。

1. Experience(経験)- 実体験や現場経験があること

なぜ経験が重要なのか?

Googleは「実際にその分野で経験を積んだ人が書いた情報」を高く評価します。

理論だけでなく、現場での実体験に基づいた情報(つまり一次情報)で記事が作られている方が、読者にとっては価値の高い記事になるからです。

中小企業の経験とは

- 実際にお客様の課題を解決してきた豊富な事例

- 現場で直面した予期せぬ問題とその対処法

- 失敗から学んだ教訓と改善策

- 長年の業務を通じて培った実践的なノウハウ

- 地域に根ざしているからこそ分かる知見

では、これらの豊富な経験を、どのようにコンテンツとして発信すれば、Googleに「経験豊富な専門家」として評価してもらえるのでしょうか?

経験をコンテンツに活かす方法

具体的な事例を数字とともに紹介

「これまで200件のリフォーム工事で、お客様の8割が『予算オーバーが心配』とおっしゃっていました」のように、実際の件数と割合を示すことで経験の豊富さを伝えます。

失敗談も含めた率直な情報提供

「10年前の工事で配管の劣化を見落とし、後から追加工事が必要になった経験から、現在は必ず事前点検を徹底しています」など、失敗から学んだ改善策を紹介します。

季節や地域特有の課題への対応

「○○市の冬場は配管の凍結が多いため、当社では断熱材の施工を標準としています」など、地域密着だからこそ知っている情報を発信します。

お客様の生の声を反映

「『こんな細かいところまで気づいてもらえるとは思わなかった』とお客様によく言われるのですが...」など、実際のやり取りを通じて得た気づきを共有します。

2. Expertise(専門性)- その分野の専門家であること

専門性とは何か?

その分野について深い知識と技術を持っており、一般の人では分からない専門的な情報を正確に提供できること。

中小企業が専門性を示す方法

専門家だからこそ知っている問題の根本原因を解説

「排水の詰まりを繰り返すお宅の9割は、実は勾配の問題があります」「壁のひび割れは表面だけの問題ではなく、多くの場合は基礎の沈下が原因です」など、一般の人には分からない根本的な原因を専門家の視点で説明します。

業界の常識を分かりやすく翻訳

「『ユニットバス』と『システムバス』は実は同じもので、メーカーによって呼び方が違うだけです」など、業界では当たり前のことを一般の人にも理解しやすく解説します。

資格や認定を明示

「一級建築士」「○○協会認定技術者」などの資格を記事の著者情報として明記し、専門性の裏付けを示します。

最新の法規制や技術動向を解説

「2024年4月の建築基準法改正により、バリアフリー規定が変更されました。これによりリフォームでも...」など、専門家でなければ把握できない最新情報を提供します。

複雑な工程を段階的に説明

「リフォーム工事は『解体→配管・電気→内装』の順番が重要で、この順序を間違えると工期が大幅に延びてしまいます」など、専門的な知識を構造的に説明します。

3. Authoritativeness(権威性)- 業界内で権威として認められること

権威性とは何か? 同業者や関連業界から「この分野の専門家・権威」として認められ、他のサイトや媒体から参照・引用される存在になることです。

中小企業が権威性を高める方法

業界団体での活動実績を示す

「○○県リフォーム業協会の理事として、業界の健全化に取り組んでいます」「地域のリフォーム相談窓口として、年間100件の相談に無料で対応しています」など、業界内での役割を明示します。

メディア出演・取材実績を活用

「地元テレビ局の『住まいの相談室』にレギュラー出演」「○○新聞のリフォーム特集で専門家として取材」など、外部メディアからの評価を示します。

他社からの推薦や協業実績

「地域の設計事務所3社から継続的にリフォーム工事を依頼されています」「○○ハウスメーカーの指定協力会社として認定」など、同業他社からの信頼を示します。

講演・セミナー活動

「市主催の『失敗しないリフォーム講座』で講師を担当」「商工会議所でのセミナーで年間5回講演」など、専門知識を広く伝える活動を行います。

業界誌への寄稿や専門書の執筆

「『リフォーム業界誌』に毎月コラムを連載」「『住まいのトラブル解決法』(○○出版)を共著で執筆」など、専門的な情報発信を行います。

4. Trustworthiness(信頼性)- 提供する情報と会社が信頼できること

信頼性とは何か?

提供している情報が正確で偏りがなく、会社としても安心して取引できる存在だと認められることです。

情報の信頼性を高める方法

情報源を明示する

「国土交通省の住宅リフォーム統計によると...」「一般社団法人○○協会の調査では...」など、情報の出典を明確に示します。

更新日時を明記する

法改正や制度変更の影響を受ける情報については、「2024年4月現在の情報です」など、情報の新しさを明示します。

メリットだけでなくデメリットも説明

「断熱リフォームは光熱費削減効果が高い一方で、初期投資が大きく、回収期間は10-15年程度です」など、バランスの取れた情報提供を行います。

会社の信頼性を高める方法

詳細な会社情報を公開

代表者名、所在地、電話番号、設立年、従業員数、資本金、営業許可番号、保険加入状況など、可能な限り詳細な情報を公開します。

実績とお客様の声を具体的に紹介

「創業20年、累計施工件数2,000件」「お客様満足度95%(過去1年間のアンケート結果)」など、具体的な数字とともに実績を示します。

保証・アフターサービス体制を明示

「工事完了後5年間の無料保証」「24時間緊急対応サービス」「年1回の無料点検」など、安心して依頼できる体制を明確に示します。

料金体系の透明性を確保

「基本工事費」「材料費」「諸経費」など、可能な限り詳細な内訳を示し、「一式○○万円」のような曖昧な表記を避けます。

お客様対応の方針を明示

「ご相談から工事完了まで、担当者が一貫して対応」「工事中の進捗を毎日メールでご報告」など、対応の丁寧さを具体的に示します。

YMYL分野での特別な注意点

E-E-A-Tにおいて特に注意が必要なのがYMYL(Your Money or Your Life)分野です。

YMYL分野を分かりやすく言うならば、「人々のお金や人生に大きな影響を与える分野」のことで、Googleは特に厳格な基準で評価をおこなっています。

間違った情報や不正確なアドバイスが、ユーザーの経済状況や健康状態に深刻な悪影響を与える可能性があるためです。

そのため、Googleは信頼性の低いサイトを徹底的に排除し、専門性と権威性を持つサイトのみを上位表示させる仕組みを構築しています。

例えば、自傷行為や犯罪行為、暴力的過激主義に関するトピックは、人々の健康、経済的安定、安全、または社会の福祉や幸福に直接的かつ重大な影響を与える可能性があることは明白です。

また、コンテンツが正確で信頼できない場合に、危害を引き起こす可能性のあるトピックなどは、YMYL分野に該当します。

YMYL分野としてジャンル毎に明確に色分けはできないものの、以下のようなジャンルはYMYLに分類されやすくなります。

YMYLに分類されやすいジャンル(一部)

- 金融・投資・保険分野

- 医療・健康・美容分野

- 法律・税務分野

- 不動産・住宅分野

上記以外にも「人々の権利について」や、「時事ニュース」など、扱っている内容によっては安全や経済的に影響の大きい記事はYMYL分野となります。

初見だと、中々分かり難いところですが、「人々のお金や人生に大きな影響を与える分野」の記事は、専門性と権威性を持つウェブサイトでなければ上位表示は難しい、と考えておけばOKです。

まとめ:E-E-A-Tを統合した中小企業のSEO戦略

これら4つのE-E-A-T要素は、個別に取り組むよりも相互に関連させることで、より大きな効果を発揮します。

E-E-A-Tの好循環を作る

豊富な現場経験(Experience)に基づく専門的な情報発信(Expertise)が業界内で評価され(Authoritativeness)、結果として会社全体の信頼性も向上する(Trustworthiness)という好循環を作ることができます。

中小企業ならではのE-E-A-T活用法

大企業とは異なり、中小企業は「顔の見える専門家」として、よりパーソナルで信頼できる情報発信が可能です。

代表者や熟練技術者が直接情報を発信することで、読者との距離感が近く、より信頼されやすいコンテンツを作ることができます。

継続的な取り組みの重要性

E-E-A-Tは一度高めれば終わりではなく、継続的な情報発信と実績の積み重ねによって、さらに強化されていきます。

日々の業務の中でE-E-A-Tを意識したコンテンツ作りを心がけることで、長期的なSEO成果につなげることができます。

中小企業が今すぐできるSEO対策10選

「E-E-A-Tが大切なのは分かったけれど、具体的に明日から何をすればいいの?」と思われた方も多いでしょう。

ここでは、中小企業が今すぐ実践できるSEO対策を、優先度の高い順番で10の具体的なアクションとして紹介します。

1.数字でSEO対策状況を把握できるようにする

なぜ数字での把握が重要なのか?

現在の状況を数字で把握せずにSEO対策をおこなっても、効果が出ているかどうか判断できません。

まずは「現在地」を数字で把握し、数字がどう動くのかを確認できる体制を作ることが重要です。

今すぐやるべきこと

Googleアナリティクスの導入

ホームページにGoogleアナリティクスを設置し、「月間何人が訪問しているか」「どのページがよく見られているか」「どこから訪問者が来ているか」を確認します。

Googleサーチコンソールの導入

「どのキーワードで検索結果に表示されているか」「何位に表示されているか」「クリック率はどの程度か」を把握します。

目標設定と記録

「3か月後に○○のキーワードで10位以内」など、具体的な数値目標を設定し、進捗を記録します。

月次チェックの習慣化

毎月決まった日(例:月初の第1営業日)に、アクセス数、問い合わせ数、検索順位を確認する習慣を作ります。

競合他社の順位調査

主要なキーワードで競合他社がどの順位にいるかを確認します。

2. Googleビジネスプロフィールに登録する

地域密着型企業には必須

地域密着型の中小企業にとって、Googleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)は最も効果的なSEO対策の一つです。

「○○市 リフォーム」のような地域キーワードで検索された際に、地図とともに上位表示される可能性が高まります。

今すぐやるべきこと

基本情報の完全登録

Googleマイビジネスには、会社名、住所、電話番号、営業時間、定休日、ウェブサイトURL、業種カテゴリを正確に入力します。

魅力的な説明文の作成

400文字以内で、あなたの会社の特徴や強みを分かりやすく説明します。

「創業20年の実績」「地域密着」「無料相談実施中」など、選ばれる理由を明確にしましょう。

写真の投稿

店舗外観、内装、スタッフの作業風景、施工事例のビフォーアフターなど、最低10枚以上の写真を投稿します。

投稿機能の活用

新着情報、イベント情報、お客様事例などを定期的に投稿すると、ビジネスがアクティブに動いていることをアピールできます。

3. 口コミが投稿される仕組みを作る

口コミの検索順位への影響

特にGoogleマイビジネスの口コミは、地域検索の順位に直接影響します。

また、口コミ内で会社名や特徴的なサービス名が言及されることで、サイテーション効果も期待できます。

今すぐやるべきこと

口コミ依頼のタイミングを決める

工事完了から1週間後など、お客様が最も満足感を感じているタイミングで口コミをお願いします。

依頼方法を標準化する

QRコード付きの案内資料を作成し、「Googleでの口コミ投稿方法」を分かりやすく説明します。

口コミへの返信を必ず行う

いただいた口コミには必ず返信し、感謝の気持ちを表現します。

口コミを定期的に分析

いただいた口コミを分析し、サービス改善のヒントやお客様満足度の傾向を把握します。

Yahoo!知恵袋での自然な言及

業界の専門家として、Yahoo!知恵袋で匿名の質問に回答し、自然な形で専門性をアピールします。

ただし、露骨な宣伝は避け、本当に役立つアドバイスを心がけます。

4. ブログを構築し継続的に記事を作成する

ブログ記事を作る価値と効果

記事により検索エンジンからの自然流入を増やし、自社サイトへの新規訪問者を安定的に獲得できます。

専門的な事例を発信することで、見込み客に信頼感を与え、問い合わせや成約につながる接点を生み出せます。

今すぐやるべきこと

ブログ等のオウンドメディアを構築する

情報を蓄積し資産化することのできるブログを構築します。

定期的に記事を作成し情報を発信する

顧客目線での疑問や解決策やお客様からの質問、現場でのトラブル事例、季節の作業などを記録し、継続的に記事を作り投稿します。

記事にはコンテンツSEO対策を施す

キーワード設定やタイトル、見出し等コンテンツSEOを意識した記事作りを行ないます。

5. ユーザーインタビュー記事を作る

インタビュー記事の効果

実際のお客様の生の声は、どんな宣伝文句よりも説得力があります。

また、お客様が実際に使う言葉で悩みや課題が語られるため、同じような悩みを持つ人に検索で見つけてもらいやすくなります。

今すぐやるべきこと

協力してくれるお客様を探す

工事完了時に満足度の高いお客様に「ホームページでご紹介させていただけませんか?」と依頼します。

お礼としてメンテナンス無料券などを提供するのも効果的です。

具体的な質問項目を準備

以下のような具体的な質問項目を準備し、スムースに記事作りを行えるようにしておきます。

- リフォームを検討したきっかけ

- 他社と比較検討した点

- 当社を選んだ決め手

- 工事中に心配だったこと

- 完成後の満足度

- 同じような悩みを持つ人へのアドバイス

SEOを意識した記事構成

「○○市のAさん邸 築30年戸建てのキッチンリフォーム体験談」のように、地域名や具体的な内容をタイトルに含めます。

写真と合わせて視覚的に

ビフォーアフター写真、工事中の様子、お客様の笑顔など、ビジュアル要素も充実させます。

プライバシーに配慮

お客様の個人情報保護に十分配慮し、掲載前に必ず最終確認を取ります。

6. SNSを運用して認知を拡大する

SNSでの情報発信効果

SNSで情報発信による露出拡大で、アクセスの増加やリンク獲得につなげます。

今すぐやるべきこと

発信するSNSを決める

ターゲットが多く利用しているSNSプラットフォームに投稿することで、効果が最大化します。

- Facebook:40代以上の層が多い、地域コミュニティが活発

- Instagram:30代以下、視覚的なコンテンツが効果的

- YouTube:幅広い年齢層、解説動画や施工過程の紹介に最適

コンテンツの8:2の法則

投稿の8割は役立つ情報(リフォーム豆知識、季節のメンテナンスのコツなど)、2割は自社の宣伝という比率を意識します。投稿はユーザー視点で作成しましょう。

地域ハッシュタグの活用

「#○○市リフォーム」「#○○区住宅改修」など、地域名を含むハッシュタグを使用し、地域の見込み客に見つけてもらいやすくします。

施工過程の見える化

お客様の許可を得て、工事や工程のビフォーアフターや作業風景を投稿し、「この会社なら安心」という印象を与えます。

定期的な投稿

毎日投稿する必要はありませんが、週2-3回程度の定期的な投稿を心がけ、アクティブなアカウントであることを示しましょう。

7. 著者情報を明示する

なぜ著者情報が重要なのか?

GoogleのE-E-A-T評価では、「誰が書いた記事なのか」が非常に重要視されます。

特に専門的な内容では、著者の経歴や専門性を明示することで、記事の信頼性が大幅に向上します。

今すぐやるべきこと

著者プロフィールページを作成

代表者や記事執筆者の詳細なプロフィールページを作成します。

経歴、保有資格、実績、専門分野、顔写真を掲載します。

各記事に著者情報を表示

記事の最初または最後に「この記事を書いた人」として、著者名、肩書き、簡単なプロフィール、プロフィールページへのリンクを設置します。

実績を数字で表現

「リフォーム業界歴20年」「これまで500件以上の施工実績」「お客様満足度98%」など、具体的な数字で経験と実績を示します。

8. 他社からリンクをしてもらう

リンクの重要性

他のサイトからのリンク(被リンク)は、Googleがサイトの権威性を判断するための重要な指標です。

質の高いリンクを獲得することで、検索順位の向上が期待できます。

今すぐやるべきこと

お客様の会社サイトからの相互紹介

お客様の会社ホームページに「リフォーム工事は○○会社さんにお願いしました」として紹介してもらいます。同時に御社のサイトでも「○○会社様の事務所リフォームを担当させていただきました」として相互にリンクを張り合います。

協力業者との連携

設計事務所、不動産会社、住宅メーカーなど、競合しない関連業者と「おすすめ業者」として相互に紹介し合います。

地域情報サイトへの登録

地域の商工会議所サイト、商店街のサイト、地域情報ポータルサイトなどに登録し、自然なリンクを獲得します。

プレスリリースの活用

新サービス開始、地域貢献活動、セミナー開催などの情報をプレスリリースメディアや地域メディアに提供し、記事として取り上げてもらいます。

9. 業界団体や無料ポータルからリンクを獲得する

組織からのリンクの価値

業界団体や公的機関からのリンクは、Googleから高く評価されます。

また、これらのサイトは検索上位に表示されることが多いため、直接的な集客効果も期待できます。

今すぐやるべきこと

業界団体への加盟

リフォーム業協会、建設業協会、商工会議所などに加盟し、会員リストにホームページURLを掲載してもらいます。

無料ビジネス登録サイトの活用

Google以外にも、Yahoo!プレイス、Bingプレイス、エキテン、ホットペッパー、各種比較サイトなど、業種に関連する無料登録サイトに情報を掲載します。

自治体サイトの事業者登録

市役所や区役所のホームページで「地域事業者紹介」や「住宅リフォーム助成金対象事業者」として登録できる場合があります。

同業他社(非競合地域)との連携

他の地域で同じような事業を展開している会社と情報交換を行い、「他地域のおすすめ業者」として相互に紹介し合います。

10. 競合他社の動向を定期的にチェックする

競合分析による戦略改善

競合他社の動向を把握することで、自社のSEO戦略の改善点や新しいアイデアを見つけることができます。

今すぐやるべきこと

主要競合企業を特定

「○○市 リフォーム」などのメインキーワードで検索し、上位に表示される競合他社をリストアップします。

月1回の競合チェック

主要キーワードでの順位、競合他社の新しいコンテンツ、SNS活用状況を月1回チェックします。

自社の差別化ポイントを明確化

競合分析の結果を踏まえ、自社だけが提供できる独自の価値を明確にします。

改善アクションに落とし込む

競合分析で発見した改善点を、具体的なアクションプランとして実行に移します。

まとめ:SEO対策の実践ロードマップ

SEO対策の重要なポイントとして覚えておいていただきたいのは、「継続が必要」ということです。

継続的に取り組み、定期的に見直しと改善を行うことで、持続的な効果を得ることができます。

一人でもチームでも、自社の規模に合った方法で、まずは出来る事から始めてみましょう。

調べても分からない箇所が出てきたり自社でできないと感じた時は、外部の専門家と連携しながら、最適なSEO対策を実践していくことが成功の秘訣です。

どのくらいの期間でSEO対策の効果がでるのか?

「SEO対策を始めたら、いつ頃から効果が出るのか?」というのは、とても気になるところですよね。

これは私たちが中小企業の経営者さまから最もよくいただくご質問の一つでもあります。

すぐに効果が出ますと言いたいところですが、SEO対策は中長期的な取り組みです。

SEO効果の基本的なタイムライン

一般的に、SEO対策の効果が現れるまでには3~12ヶ月程度の期間が必要とされています。

短期(1~3ヶ月):基盤構築期

- サイトの技術的改善効果が現れる

- Googleによるサイト再評価が始まる

- 目に見える順位変動はまだ少ない

中期(3~6ヶ月):変化の兆し期

- 競合が少ないキーワードで順位上昇開始

- 新規流入キーワードの増加

- アクセス数の微増

長期(6~12ヶ月):効果実感期

- 狙ったキーワードで上位表示達成

- ホームページ経由の問い合わせ増加

- 継続的な成長基盤の確立

効果の現れ方は業界・競合状況で大きく変わる

SEO対策の効果が現れる期間は、あなたの会社が属する業界や競合の状況によって大きく左右されます。

二つとして同じ状況はないので、焦ることなく数字を見ながら一歩ずつ進めてゆく必要があります。

効果が比較的早い分野

- 地域密着型サービス(美容室、整体院など)

- ニッチな専門分野

時間がかかる分野

- 激戦区キーワード(不動産、金融など)

- 全国規模での競争が激しい業界

「すぐに効果を出したい」経営者さまへ

SEO対策は基本中長期の戦略ですが、その中でも効果を少しでも早めるための戦術はあります。

- 競合が少ないロングテールキーワードから攻める

- 地域性を活かした施策を優先する

- 技術的問題を早期解決する

- 継続的なコンテンツ更新を行う

これらの具体的な手法については、個別の記事で詳しく解説する予定です。

成果が出ないSEO、頑張っても報われない――

その原因を、たった1時間の相談で“成果の出る戦略”に変えませんか?

自社SEOの改善ポイントを、GA4とサーチコンソールのデータから明確化。

「成果を出すための優先順位と改善アクション」を具体的にお伝えします。

中小企業のSEO対策で使用するおすすめ無料ツール

中小企業がSEO対策を進める上で必要なのは、状況を数値で把握する事。

そこで活用すべきは「無料で使える優秀なツール」です。

検索順位の改善や流入増加には数値・データに基づいた改善が欠かせませんが、その基盤を整える為に、これらの無料ツールが非常に役立ちます。

無料とは言え、SEOを語る上では絶対に外せないツールもあるので、しっかりと活用しましょう。

無料のおおすすめSEOツール

- Google Search Console

- Google Analytics 4

- PageSpeed Insights / Lighthouse

- ラッコキーワード(無料版)

- Ahrefs(無料版)

- Bing Webmaster Tools

Google Search Console(サーチコンソール)

Googleに自社サイトがどのように認識され、検索結果画面でどのようなパフォーマンスを得られているのかを詳細に確認できる必須ツールです。

Google検索結果の画面でどのキーワードが検索結果一覧に表示され、どのページがクリックされているかを確認できます。

また、インデックス登録の状況やエラーの有無も把握できるため、検索エンジンに正しく評価されているかを継続的にチェックする為に必要です。

さらに検索結果一覧でのクリック率(CTR)や平均掲載順位の推移も見られるため、SEO施策の効果を数字で測定しながら改善を積み重ねることができます。

活用のコツ

最初は「検索パフォーマンス」レポートを確認し、どのページがよく表示されているかを把握しましょう。

改善ポイントを探すよりも、まずは「すでに検索されているページ」を強化するのが近道です。

Google Analytics 4(アナリティクス-GA4)

訪問者がホームページやブログなどサイト内で、どのように行動しているかを可視化する、アクセス状況解析ツールです。

GA4と呼ばれることもあります。

訪問者はどのページから流入しているのか、どこで離脱しているか、問い合わせや成約に繋がった際の導線はどこかといった情報を細かく確認できます。

SEO施策の成果を測るためには、アクセス数を単純に比較するのではなく、「質の高い訪問」がどれだけ獲得できているかを見る必要があります。

GA4はそういったアクセス状況を詳細に分析する行う上で、欠かせないツールです。

広告やSNS流入との比較もできるため、SEOの投資対効果を正しく判断できます。

活用のコツ

初めは「集客」メニューの「ユーザー獲得」レポートを見ることから始めましょう。

検索流入(Organic Search)が増えているかどうかをチェックするだけでも、SEO効果の有無を簡単に確認できます。

PageSpeed Insights / Lighthouse

サイトの表示速度やモバイル最適化を診断できるGoogle公式ツール、ページスピードインサイトです。

ホームページやブログの表示速度が遅いと訪問者が離脱しやすく、検索エンジンの評価にも悪影響を及ぼします。

このツールではページ表示の速度スコアだけでなく、実際のユーザー体験に基づいた「コアウェブバイタル」も確認できます。

画像圧縮やコード最適化など、技術的な提案も提示してくれるため、開発リソースが限られる中小企業にとっても改善の方向性が明確になります。

活用のコツ

点数を一気に100に近づけようとせず、まずは「赤→オレンジ」「オレンジ→緑」に改善することを目標にしてみてください。

画像サイズの圧縮だけでも体感速度は大きく変わります。

ラッコキーワード(無料版)

Googleのサジェストをまとめて表示してくれる、国産のキーワードリサーチツールです。

キーワードと一緒に、実際にユーザーが検索している関連語句とともに一覧化し、検索ボリュームや競合の難易度などが可視化されて確認できます。

数値で確認できるので、根拠を持ってキーワードを選定できるのが特徴です。

その他SEO記事を作成する上で必要なツールやライバルサイトの分析などを行なう事ができます。

※類似ツールとして「Ubersuggest」等もあり。

活用のコツ

感覚でキーワードを選定するのではなく、数字をベースにキーワード選定をおこなう習慣を付けましょう。ラッコキーワードをで見つけた候補の中から「検索ボリュームがある程度あり、競合が強すぎない」ものを選べば、必然的に検索結果の上位に表示しやすいキーワードを選定できます。

Ahrefs (無料版)

世界的に評価されているSEOツール「Ahrefs」の無料版です。

特に強力なのはバックリンク分析機能で、自社サイトがどのような外部リンクを獲得しているか、または失っているかを詳細に確認できます。

さらに、技術的なSEOエラーやセキュリティリスクを自動的に検知してくれるため、改善すべきポイントを効率的に洗い出せます。

有料版ほどの深掘りはできないものの、無料でここまでの情報が得られるツールは他に多くありません。

活用コツ

「被リンクレポート」で現状を把握し、どんなサイトからリンクされているかを確認しましょう。

どのページにリンクが行なわれているかなどの分析を通じて、被リンクを増やしやすい記事を把握するなど努力を重ねることが重要です。

被リンクは検索順位に直結するため、継続的にチェックと改善を行う習慣が成果につながります。

Bing Webmaster Tools

MicrosoffのBing検索エンジンの公式ツールですが、Googleとは異なる角度からサイトの状況を把握できます。

インデックスや被リンクに関するデータ提供だけでなく、SEOレポートや診断機能も充実しているため、改善のヒントを多角的に得ることが可能です。

国内ではBingのシェアは限定的ですが、企業のPC利用環境では意外と無視できない割合を占めています。

Google中心のSEO対策に加え、補完的にBingデータを活用することで、より網羅的な改善が可能になります。

活用のコツ:まずは「SEOレポート」で改善提案を確認し、優先順位の高いものから対応しましょう。

また「バックリンク」をチェックして、自社に関心を持っている層を把握すると、次の情報発信や営業活動のヒントにつながります。

SEO対策でよくある失敗と回避策

「SEO対策を頑張っているのに全然効果が出ない...」とご相談いただいた際の原因として、とても多いのがこのSEO対策のよくある失敗内容です。

実は、SEO対策で成果が出ない原因の大部分は、事前に回避可能な6つの典型的な失敗パターンに当てはまっているのが現実です。

重要なのは、これらの失敗を事前に知り、正しい回避策を実践することです。

失敗例1:自分目線での記事作り

多くの中小企業が「会社の強み」「設備紹介」「代表挨拶」など、自社が伝えたい情報ばかりを発信してしまいます。

その結果、訪問者の求めるニーズとは全く異なる記事を作ってしまい、どれだけブログ記事を増やしてもアクセス数が増えません。

仮に見込み顧客候補の訪問者がやってきても、求めている情報が見つからないためすぐにサイトから離脱してしまい、成果には繋がりません。

最悪、競合他社に顧客を奪われる結果となってしまいます。

効果的な回避策

- お客さまから実際に受けた質問や相談内容をコンテンツ化する

- 「○○ 費用」「○○ 選び方」「○○ トラブル」など悩み解決型キーワードを中心に記事を作成する

- 顧客インタビューを実施し、購入前にどんな情報を求めていたかをヒアリングする

- Googleサジェストや関連キーワード取得ツールを活用して、実際の検索ニーズを調査する

- 競合上位サイトで人気の高いコンテンツを分析し、それを上回る詳しい情報を提供する

失敗例2:SEO対策キーワードの選定ミスと回避策

「リフォーム」「税理士」「不動産」といった1語の大きなキーワードばかりを狙ってしまい、大手企業や専門業者との競争に巻き込まれて上位表示できないケースが非常に多く見られます。

その結果、何ヶ月経っても検索順位が50位以下のまま全く動かず、SEO対策にかけた時間と費用が完全に無駄になってしまいます。

最終的には「SEOは効果がない」と諦めてしまい、本来獲得できるはずだった顧客を永続的に失い続けることになります。

効果的な回避策

- 「地域名+サービス名+詳細キーワード」の3~5語の組み合わせから始める(例:「渋谷区 オフィス移転 手続き」)

- ラッコキーワード等で検索ボリューム100~1000程度のキーワードを狙う

- 「○○ 費用相場」「○○ 選び方」「○○ メリット デメリット」など悩み解決型の組み合わせを重視する

- 最初の6ヶ月間は競合の少ないニッチなキーワードで実績を作り、徐々に大きなキーワードにチャレンジする

失敗例3:ライバルサイトを調査していない

競合他社がどのような戦略で検索上位を獲得しているかを全く分析せず、独りよがりのSEO対策を続けてしまうケースです。

その結果、既に競合が網羅しGoogleから評価を受けている記事群を後追いで作成してしまい、成果に結びつかないパターン。

市場で実際に求められているコンテンツの傾向を完全に見誤ってしまい、限られた時間と予算を非効率な施策に浪費し続けることになります。

効果的な回避策

- 狙うキーワードで検索上位10サイトのタイトル、見出し構成、文字数を詳細に調査する

- 競合サイトがどんなキーワードで流入を獲得しているかをSEOツールで分析する

- 上位サイトのコンテンツで不足している情報や視点を見つけ出し、それを補強した記事を作成する

- 競合の更新頻度や新着コンテンツの傾向を定期的にチェックする

- 同業他社だけでなく、関連業界の成功事例も参考にして差別化ポイントを発見する

失敗例4:数字で状況を把握できていない

「なんとなく効果が出ていない気がする」「アクセスは増えている気がするけど...」といった感覚的な判断でSEO対策を進めてしまい、具体的なデータに基づいた改善策を全く打てないパターンです。

状態が数字で可視化されていないので、何が原因で成果が出ないのか永遠に分からず、効果的な施策と無駄な施策を区別できないまま同じ失敗を何度も繰り返してしまいます。

最終的には貴重な予算を根拠のない施策に投じ続け、投資対効果を全く測定できない状況に陥ってしまいます。

効果的な回避策

- Googleアナリティクス4とGoogleサーチコンソールを必ず導入し、毎月のデータを記録する

- 月間検索流入数、平均検索順位、クリック率、コンバージョン数を数値で管理する

- 記事公開前後の順位変動を3ヶ月スパンで追跡し、改善効果を定量的に評価する

- 競合他社の順位変動もツールで監視し、自社との差を客観的に把握する

- 週次でアクセス解析レポートを作成し、問題点と改善案を文書化して管理する

失敗例5:記事を作りっぱなしにしていることの回避策

記事を公開した後に完全に放置してしまい、一度も更新や改善を行わない中小企業が非常に多く見られます。

その結果、Googleアルゴリズムの変化や競合他社の台頭により検索順位が下落しても、全く気づかずに対策を取ることができません。

また、古い情報や間違った情報がそのまま残り続けることで、ユーザーとGoogleからからの信頼を失い、パフォーマンスが悪化します。

効果的な回避策

- 記事公開から3ヶ月後、6ヶ月後に必ず検索順位をチェックし、下落していれば即座にリライトする

- 古くなった価格情報、法改正による変更点、新サービスの追加などを四半期ごとに更新する

- アクセス数上位20記事を優先的に改善し、関連する最新事例や画像を定期的に追加する

- 内部リンクを見直し、新しく作成した関連記事同士をつなげてサイト全体の回遊性を向上させる

- 年に2回、全記事の内容を見直し、情報の正確性と競合との差別化ポイントを再確認する

失敗例6:ペナルティを受けてしまうことの回避策

古いSEO手法や間違った情報に基づいて、質の低い外部リンクを購入してしまったり、キーワードの詰め込みすぎなどの禁止行為を行ってしまうケース。

ほとんどの場合Googleからペナルティを受けて検索順位が圏外(100位以下)まで急落することになります。

回復までに最低でも6ヶ月から1年以上の長期間を要してしまいます。

この間、ホームページ経由の新規顧客獲得がほぼゼロになるため、売上に直接的な大打撃を受け、ブランドの信頼性も著しく損なわれることになります。

効果的な回避策

- 外部リンク購入サービスやリンクファームからのリンクは絶対に使用しない

- 他サイトからの記事コピーやリライトツールの使用を完全に禁止し、全て独自コンテンツで勝負する

- キーワード出現率は2~3%以内に抑え、不自然な文章にならないよう自然な文脈で使用する

- Googleの品質に関するガイドラインを四半期ごとに確認し、最新の禁止事項を把握する

- 万が一順位が急落した場合は、Googleサーチコンソールでペナルティ通知を即座に確認し、専門家に相談する

SEO対策のよくある失敗を回避するための基本原則

こうした失敗状態に陥らないようにするためにも、事前に以下の基本原則を押さえることが重要です。

- お客さま視点を最優先に考える

- データに基づいた客観的な判断を行う

- 競合他社の動向を定期的にチェックする

- 継続的な改善と更新を怠らない

- 最新のSEO動向とGoogleのガイドラインを把握する

「自社のSEO対策が正しい方向に進んでいるか診断したい」「失敗を回避して最短で成果を上げたい」とお考えの経営者さまは、ぜひ専門家にご相談ください。これまでの豊富な経験により、失敗リスクを最小化した効果的なSEO戦略をご提案いたします。

成果が出ないSEO、頑張っても報われない――

その原因を、たった1時間の相談で“成果の出る戦略”に変えませんか?

自社SEOの改善ポイントを、GA4とサーチコンソールのデータから明確化。

「成果を出すための優先順位と改善アクション」を具体的にお伝えします。

中小企業のSEO対策についてよくある質問(FAQ)

SEO対策を検討している中小企業の経営者さまから、私たちによくお寄せいただく質問に答えします。

1.SEO対策は本当に売上アップにつながりますか?

はい、正しく実施すれば3~12ヶ月で効果が現れます。ただし適切なキーワード選定を始めとした正しい戦略と継続が必要です。

2.限られた予算で広告とSEO対策、どちらを優先すべきですか?

即効性なら広告、中長期なら SEO対策を優先してください。予算に制約がある場合は「SEO対策で基盤構築→成果が出始めたら広告追加」の順番がおすすめです。月額10万円以下でもSEO対策は十分に始められます。

3.生成AIが普及して、SEO対策はもう終わりなのでは?

むしろAI時代だからこそSEO対策が重要になります。ChatGPTやBing AIも信頼できる情報源を参照して回答を生成しており、良質なコンテンツを持つサイトが「引用される情報源」として選ばれています。検索の形は変わっても、良質な情報への需要は永続的です。

4.忙しい中小企業でも現実的にSEO対策はできますか?

週1回30分程度の時間確保で始められます。「お客さまからよく聞かれる質問」を記事化することから始めるとハードルは低くなります。SEO対策は一度仕組み化すれば自動的に集客し続けるため、初期の基盤作りが重要です。フリーランスの活用やマネジメント方法等、不明点があればお問い合わせください、

5.専門知識がなくても自社でSEO対策を始められますか?

基本部分は可能です。初心者でもできる施策:①Googleアナリティクス導入、②お客さま目線のコンテンツ作成、③競合サイト研究。継続的な改善や外注ライター管理には専門知識が必要なため、「基本は自社で実行、改善とマネジメントは専門家サポート」の使い分けが最も効率的です。

6.競合が大手ばかりの業界でも中小企業は勝てますか?

地域×専門性の組み合わせで十分勝てます。「○○市 ○○工事 評判」のようなニッチキーワードでは地元企業が有利です。大手にはない地域密着性、きめ細かなサービスを活かした差別化戦略が効果的です。

7.地方の小さな会社でもSEO対策は意味がありますか?

むしろ地方企業こそ有効です。都市部より競合が少なく、「○○県 ○○サービス」で1位獲得すれば地域需要を独占できます。地域密着の強みを活かした情報発信で、地元での信頼度向上と新規顧客獲得の両方が期待できます。

8.SEO対策は何から始めるのが最も効果的ですか?

現状分析を行い数字で状況を把握するのが最優先です。実施手順:①Googleアナリティクス・サーチコンソール導入、②定量分析、③キーワード分析と調査、④コンテンツ企画。ただし戦略設計なしの個別施策は効果が限定的です。

9.SEO業者に依頼する場合の選定基準を教えてください

4つのチェックポイント:①継続的な改善力があるか(施策実行後の分析・改善提案)、②外注管理を任せられるか(ライター手配・品質管理・進捗管理)、③施策内容・料金の透明性、④事業全体を理解した戦略提案ができるか。SEO対策は「作って終わり」ではなく、継続的な改善とマネジメントが成功の鍵です。避けるべき業者:「必ず1位保証」「即効性」を謳う、極端に安い料金設定の業者。

10.SEO対策で失敗しないために注意すべきポイントは?

3つの鉄則:①最低6~12ヶ月の長期視点で取り組む、②データに基づく判断(感覚的判断は禁物)、③お客さま目線のコンテンツ作成(自社目線は失敗の元)。多くの失敗は短期間での結果を求めすぎることが原因です。

11.SEO業者の怪しい提案を見分ける方法は?

5つの危険サイン:①「必ず1位」などの保証、②「1ヶ月で効果」などの即効性約束、③極端な安価料金、④施策内容を説明しない、⑤契約を急かす。信頼できる業者は現状分析に時間をかけ、リスクも正直に説明します。

「自社である程度やりたいが、改善や外注管理は任せたい」「現在の取り組みをより効果的に改善したい」とお考えでしたら、お気軽にご相談ください。

まとめ:中小企業が SEO対策で成功するために

SEO対策は、中小企業にとって「広告費をかけずに継続的な新規顧客を獲得する仕組み」を作る最も効果的な手法です。地域密着性や専門性など、中小企業ならではの強みを活かせば、大手企業にも十分対抗できます。

成功の鍵は「お客さま目線でのコンテンツ作成」「データに基づく継続改善」「6~12ヶ月の長期視点」です。正しい方向で取り組めば必ず成果が出ますが、適切な戦略設計と継続的な改善には専門的な知識が必要です。

「自社でのSEO対策に不安がある」「効率的に成果を出したい」とお考えでしたら、ぜひ専門家にご相談ください。あなたの会社の「集客の自動化」実現を全力でサポートいたします。

SEO対策は「投資」です

SEO対策は費用ではなく「将来の売上を作る投資」です。

今日始めた取り組みが、6ヶ月後、1年後の御社に継続的な顧客をもたらし続けます。

- 「自社でSEO対策を始めたいが、何から手をつけて良いか分からない」

- 「現在取り組んでいるが、方向性が正しいか不安」

- 「ライターへの外注やコンテンツ制作の管理が大変」

- 「忙しい中でも効率的にSEO対策を進めたい」

- 「最終的には自社で記事作成ができるようになりたい」

もし、このようなお悩みをお持ちでしたら、遠慮無くご相談ください。

私たちは、中小企業が限られたリソースで最大の成果を出すためのSEO支援を行っています。

単なる施策提案や作業代行ではなく、あなたの会社が自立してSEO対策を行えるようになるまでの伴走サポートを提供いたします。

Blue Aegisの伴走サポートの特徴

- 継続的な改善支援:データ分析から改善提案まで、PDCAサイクルを共に回します

- 外注管理の最適化:ライター選定・品質管理・進捗管理を効率化し、あなたの負担を軽減します

- スキル移転による自立支援:忙しい経営者でも自社で質の高い記事を作成できるようになるまで、ノウハウとプロセスを段階的にお伝えします

- 仕組み化による効率化:SEO対策を「仕組み」として構築し、継続可能な体制を一緒に作ります

最終ゴールは「SEO対策の内製化」。

私たちの支援により、6~12ヶ月後にはあなたの会社が自立してSEO対策を継続できる体制を目指します。

単なる施策提案ではなく、真のパートナーとして継続的な改善とマネジメントをトータルでサポートし、御社の「集客の自動化」を実現いたします。

お気軽にご相談ください。

まずは現状の無料診断から始めさせていただきます。

SEO対策はもちろん、継続的な改善とマネジメント支援により、SEO成果を最大化します。

成果を最大化するSEO戦略の“勝ち筋”を、御社の現状データから導きます。

まずは現状を診断し、「何を・どこから変えればいいか」を一緒に明確にしましょう。

ご相談は無料です、集客を自動化する戦略を一緒に考えませんか?