もっとウェブから集客して、成果を出したい。

そう願いながらも、オウンドメディアにどうやって集客すれば良いのか、その方法がわからず悩んでいませんか。

オウンドメディアで成果を出すことは、決して難しくありません。

オウンドメディアへの正しい集客方法を知り、それを実践すれば、あなたの会社でも着実に成果を積み上げられます。

この記事では、中小企業向けにオウンドメディアへの集客方法を解説し、集客したアクセスを確実に成果へとつなげる5つのポイントと、失敗しないための注意点も詳しく説明しました。

この記事を読むことで、オウンドメディア集客の全体像を理解し、今日から実践できる具体的な手順が明確になります。

参考にして頂き、是非御社のオウンドメディアの成功にお役立てください。

【結論】オウンドメディアの集客方法

オウンドメディアには以下の6つの集客方法があります。

- SEO(検索エンジン最適化)

検索エンジンで上位表示される記事を作り、継続的な検索流入を獲得する - SNS(ソーシャルメディア)

X(旧Twitter)、LinkedIn、Instagramなどで新規層へリーチし、共感を起点に訪問を促す - 動画プラットフォーム

YouTubeなどで記事内容を動画化し、概要欄からオウンドメディアへ誘導する - メルマガ・LINE

一度接点を持った読者に定期的に情報を届け、再訪を促す - ウェビナー

オンラインセミナーを開催し、参加者をオウンドメディアへ誘導する - 被リンク・外部掲載

業界メディアや他社サイトからリンクを獲得し、外部流入を拡大する

これら6つのオウンドメディア集客方法を組み合わせることで、単一チャネルに依存しない安定した流入基盤を構築できます。

SEOで「調べている人」に届け、SNSで「まだ気づいていない人」に届け、メルマガで「一度離れた人」を呼び戻す。

各チャネルが異なる役割を果たし、連動することで、オウンドメディア集客の成果を最大化できます。

オウンドメディア集客から成果までの流れ

オウンドメディアの集客は、単にアクセス数を増やすだけの取り組みではありません。

様々な媒体から人を呼び込みつつ課題解決を通じて信頼を築き、最終的に問い合わせや資料請求といった行動へと導く、一連のプロセスです。

多くの経営者が「記事を書いても成果が出ない」と悩んでおられますが、その原因の多くは、このようなオウンドメディア集客方法を起点とした、成約までの流れを設計できていないことにあります。

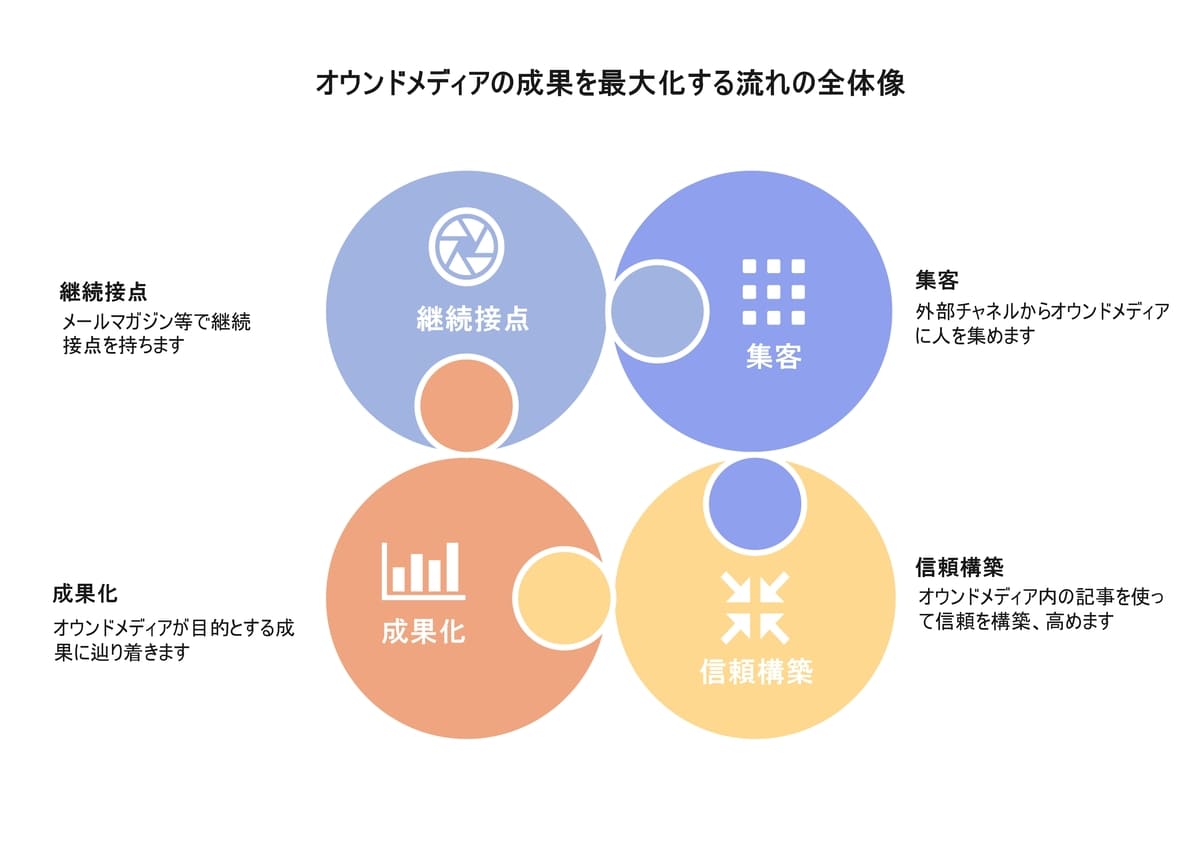

オウンドメディアの集客から成果までの全体像

オウンドメディアの成果は、ひとつの施策で生まれるものではありません。

「集客 → 信頼構築 → 成果化 → 継続接点」という4つのステップが連動し合う”成長サイクル”として機能することで、初めて実現します。

それぞれのステップは独立しているのではなく、相互に影響し合いながら、読者との関係を深めていく構造になっています。

オウンドメディア集客の流れ

オウンドメディア集客から成果までの流れは、大きく「外部チャネルからの集客」と「オウンドメディア内」の2つのエリアで構成されます。

外部チャネルからの集客

SEO、SNS、動画プラットフォーム、メルマガ、被リンクなど、様々な入口からオウンドメディアへ人を呼び込みます。これが「集客」の起点です。

オウンドメディア内の動き

訪れた読者に対して実用的なコンテンツを提供し、課題を解決することで「信頼構築」を行います。

信頼を得た読者には、資料請求や問い合わせといった次の行動を促す導線を設計し、「成果化」へとつなげます。

そして、メルマガやLINEを通じて「継続接点」を維持し、再びオウンドメディアへ訪問してもらうことで、さらなる信頼構築へと循環していきます。

この循環構造こそが、オウンドメディア集客の本質です。

なぜこの全体の流れが重要なのか?

一度訪れた読者が「また来たい」と思える関係性を構築し、段階的に信頼を深めていく。

この循環が回り続けることで、単発の訪問では得られない、長期的な成果が生まれるのです。

多くの企業は「オウンドメディアに集客して終わり」になっていますが、本当の成果はその後の関係性の中で生まれます。

SEOやSNSといった個別の集客方法や集客施策に目が行きがちですが、それらが全体の流れの中でどのような役割を果たすのかを理解し、一貫した設計として統合することが不可欠です。

関連記事:中小企業の集客にはオウンドメディア(企業ブログ)が最適な理由

オウンドメディアに集客する6つの方法

理想論を言えば、オウンドメディアに多くの人を集めるには、SEOやSNSだけに頼るのではなく、動画、メール、ウェビナー、被リンクなど、複数のチャネルを連動させて流入を分散させることが重要です。

なぜならば、それぞれのチャネルには異なる強みがあるからです。

SEOは「調べている人」に届き、SNSは「まだ気づいていない人」に言葉を届けることができます。

メルマガやLineステップなどの個別のメッセージは、「一度離れた人」を呼び戻します。

これらのチャネルを組み合わせることで、潜在層の認知から顕在層の行動までを一貫して設計できるのですが、中小企業ではリソースの成約もあるので、まずはターゲット顧客に最適なチャネルをメインに一つ設定しましょう。

ここでは、オウンドメディア集客の方法として効果的な6つのチャネルを解説します。

① SEOで検索流入を安定的に獲得する

SEOは、検索エンジンで上位表示される記事を体系的に構築し、継続的なアクセスを得る集客方法です。

広告と異なり、一度検索エンジンで上位表示されれば費用をかけずに安定した流入が見込めます。

オウンドメディア集客においてSEOが重要なのは、読者が自ら課題を認識し、解決策を探している状態で記事に辿り着くという点です。

つまり、温度感の高い見込み客との接点を作れます。

- 検索意図に沿ったキーワード設計と内部リンク構造を作る

単にキーワードを詰め込むのではなく、読者が「何を知りたいのか」を理解し、それに応える記事を作ります。関連記事同士を内部リンクでつなぐことで、サイト全体の評価を高めます。 - 上位表示を狙う記事と支援記事の連携で網羅性を高める

メインテーマを扱う包括的な記事(ピラー記事)と、詳細を解説する専門記事(クラスター記事)を組み合わせます。例えば、「オウンドメディア 集客 方法」というピラー記事に対して、「SEO対策 具体的手順」などのクラスター記事を連携させるイメージです。 - リライトと更新でトラフィックを長期的に維持する

一度公開して終わりではありません。検索順位や読者の反応を見ながら定期的に記事を更新し、情報の鮮度を保ちます。

② SNSで新規層への認知と訪問を拡大する

SNSは、「検索されない層」との接点を生み出す入口です。

まだ課題に気づいていない潜在層や、検索エンジンを使わない層にもリーチできます。

SNSの強みは、共感や人間味を起点に流入を促せる点にあります。

記事の内容を堅苦しく紹介するのではなく、「こんな悩みありませんか?」といった感情の引き金となる投稿で、自然にオウンドメディアへ誘導できます。

- 各プラットフォームの特性を活かす

X(旧Twitter)は拡散力と共感が強み、LinkedInはビジネス層への信頼構築に適しており、Instagramは画像や図解を使った視覚的な訴求に向いています(特にToC向けには強力)。自社のターゲットに合わせてプラットフォームを選びましょう。 - 感情の引き金となる投稿で誘導を設計する

記事のURLをただ貼るのではなく、「この記事を書くきっかけになった出来事」や「記事の核心部分の要約」を投稿します。クリックしたくなる興味を引き出すことが重要です。 - アルゴリズムの特性を理解して活用する

投稿が表示されやすい時間帯やハッシュタグの使い方を理解し、戦略的に投稿することでリーチを最大化できます。

③ 動画プラットフォームで視覚的な導線を作る

YouTubeなどの動画プラットフォームは、視覚的な理解と信頼形成に強い流入源になります。

文章だけでは伝わりにくい内容も、動画なら短時間で分かりやすく伝えられます。

また、動画プラットフォームは「顔が見え雰囲気・人柄が伝わる」という大きなメリットがあります。

動画から経営者や担当者の人柄が伝わることで、オウンドメディア集客における信頼感が高まります。

- 記事を動画化して概要欄から誘導する

オウンドメディアの記事をベースに、要点を5〜10分程度の動画にまとめます。動画の概要欄に記事URLを掲載し、「詳しくはこちらの記事で解説」と案内することで、自然な流入を生み出します。 - 顔出しで信頼感を強化する

顔出しすることで親近感が生まれ、「この人(会社)なら信頼できそう」という印象を与えられます。必ずしも高品質な撮影環境は必要なく、スマートフォンでも十分効果的です。 - 動画タイトルとサムネイルを戦略的に設計する

YouTubeは世界第2位の検索エンジンとも言われます。動画タイトルには検索されるキーワードを含め、サムネイルは思わずクリックしたくなるデザインにします。

④ メルマガ・LINEで再訪を促す

メルマガやLINEは、一度接点を持った読者を再びメディアに呼び戻す「再集客」の要です。

新規訪問者を集めるだけでなく、既存の読者との関係性を深めることも、オウンドメディア集客の重要な要素です。

メルマガやLINEの強みは、こちらから能動的に情報を届けられる点にあります。

読者がサイトを訪れるのを待つのではなく、新しい記事の公開や有益な情報を直接お知らせできます。

- 記事更新のお知らせと価値をセットで配信する

「記事を公開しました」という告知だけでは開封されません。「今週の記事では、営業工数を30%削減した事例を公開しています」といった具体的な価値を示すことで、クリック率が高まります。 - 行動履歴に応じたステップ配信で温度感に合わせる

どの記事を読んだか、どの資料をダウンロードしたかといった行動履歴に応じて、配信内容を変えます。段階的に情報を提供することで、関心を高めていけます。 - 継続的な接点で信頼と滞在時間を増やす

定期的に有益な情報を届けることで、「この会社からのメールは役立つ」という信頼が生まれます。その結果、オウンドメディアへの再訪問率が高まり、成果へとつながりやすくなります。

⑤ ウェビナーで専門性と信頼を高める

ウェビナーは、リアルタイムで双方向に価値を伝えることで、深い信頼を形成し、オウンドメディアへの導線を強化する集客方法です。

記事や動画では一方向の情報提供になりがちですが、ウェビナーでは質疑応答を通じて参加者の具体的な悩みに応えられます。

ウェビナーの強みは、参加するために申し込みが必要という点です。(つまり、リード情報を得られます)

メールアドレスなどの情報を取得できるため、その後のフォローアップやオウンドメディア集客への誘導がしやすくなります。

- 登録ページから資料DLまでの導線でCVを設計する

ウェビナーの告知はオウンドメディアの記事内で行い、登録ページへ誘導します。開催後は参加者に資料をダウンロードできるページを案内し、そこから関連記事やサービス紹介へとつなげます。 - コンテンツを記事化・動画化して二次利用する

ウェビナーで話した内容は、そのまま記事や動画として再活用できます。一度作ったコンテンツを複数のチャネルで展開することで、制作効率を高めながらオウンドメディア集客を拡大できます。 - 集客とナーチャリングの中間点として機能させる

ウェビナーは、まだ検討段階の見込み客を「もう少し詳しく知りたい」という状態へ引き上げる役割を果たします。興味を持った読者を、ウェビナーでさらに温めることで、成約率を高められます。

⑥ 被リンク・外部掲載で外部流入を拡大する

他サイトや業界メディアからのリンクは、SEO強化と認知拡大を同時に実現する重要な集客経路になります。

信頼性の高いサイトからリンクされることで、検索エンジンからの評価も高まり、検索順位の向上につながります。

また、業界メディア等に掲載されれば、これまでリーチできなかった読者層との接点も生まれます。

自社のオウンドメディアだけでは届かない層に、外部の力を借りてアプローチできるのが魅力です。

- 信頼性の高い媒体に掲載される

業界の専門メディアやニュースサイトに取材記事として掲載されると、そこからオウンドメディアへの流入が生まれます。掲載自体が信頼の証となり、ブランド力の向上にもつながります。 - 専門知識を寄稿・監修として提供する

他社メディアに記事を寄稿したり、専門家として監修に協力したりすることで、自然な形で被リンクを獲得できます。「この記事は○○社の監修のもと制作されました」といった形で、オウンドメディアへのリンクが設置されます。 - 良質な被リンクでドメインパワーを高める

被リンクは単なる流入増だけでなく、サイト全体の評価を高める効果があります。信頼性の高いサイトからのリンクが増えるほど、すべての記事の検索順位が上がりやすくなります。

これら6つのオウンドメディア集客方法を組み合わせることで、単一チャネルに依存しない安定した流入基盤を構築できます。

それぞれのチャネルは独立して機能するだけでなく、相互に補完し合います。

SEOで集めた読者をメルマガに登録してもらい、メルマガから再びSEO記事へ誘導する。

SNSで認知した層がウェビナーに参加し、その後オウンドメディアで情報を深める。こうした連動が、より大きな成果を生み出すのです。

関連記事:オウンドメディア集客の全体戦略マップで中小企業の集客戦略を確認する

中小企業が最も注力すべきオウンドメディアの集客方法

6つのオウンドメディア集客方法を紹介しましたが、中小企業の経営者にとって最も気になるのは「で、何から始めればいいの?」という点でしょう。

限られた人員と予算の中で、すべてのチャネルに同時に取り組むことは現実的ではありません。

優先順位を間違えると、時間とコストだけがかかり、成果が出ないまま挫折してしまいます。

結論からお伝えすると、中小企業がオウンドメディア集客で最初に注力すべきなのは「SEO(検索エンジン最適化)」です。

そして、SEOで成果を出しながら、段階的に他のチャネルを追加していく。

この順序が、最も効率的で、仕組み化しやすい進め方です。

なぜ中小企業はSEOを優先すべきなのか

中小企業がSEOを優先すべき理由は、4つあります。

1. ストック型の資産として蓄積される

SNS投稿は流れていきますが、SEO記事は一度公開すれば継続的にアクセスを生み出します。

作れば作るほど資産が積み上がり、長期的な集客基盤になります。

広告のように費用をかけ続ける必要もありません。時間が経つほど、記事の数が増え、サイト全体の評価が高まり、集客力が強くなっていきます。

2. 費用対効果が高い

広告は予算が尽きれば流入が止まりますが、SEOは一度上位表示されれば、継続的に無料で集客できます。

中小企業にとって、広告費を毎月払い続けるのは大きな負担です。

しかし、SEOなら初期の記事制作コストだけで、長期的なリターンが得られます。

3. 仕組み化との親和性が高い

SEOは、データに基づいて改善できる集客方法です。

どのキーワードで流入しているか、どの記事が成果を出しているかが明確に分かります。

この透明性が、仕組み化を可能にします。

成功パターンを抽出し、再現し、担当者が変わっても同じように成果を出せる構造を作れるのです。

4. ニッチ戦略で大手に勝てる

中小企業が「集客」「マーケティング」といった大きなキーワードで大手と戦うのは困難です。

しかし、「地域名 + サービス名」「業界特化 + 課題」といったニッチなキーワードなら、十分に上位表示を狙えます。

大手が手を出さない、しかし自社のターゲット顧客が確実に検索する、そんなキーワードを見つけることが中小企業の勝ち筋です。

関連記事:オウンドメディアの意味とホームページとの役割の違い

中小企業はSEOでの集客から始めて段階的に拡大する道筋

オウンドメディア集客は、以下の順序で段階的に展開することをお勧めします。

まずは、自社のターゲット顧客が検索するキーワードで記事を作ります。検索意図に沿った質の高い記事を積み上げ、安定した流入を確保します。

この段階では、「記事を書く → データを見る → 改善する」というサイクルを回し、SEOの基本的なノウハウを社内に蓄積します。

SEOで一定の流入が生まれたら、次にメルマガやLINEで「再集客」の仕組みを構築します。

記事を読んだ読者に資料DLやメルマガ登録を促し、継続的な接点を作ります。

一度離れた読者を呼び戻すことで、成約率が大きく向上します。

SEOとメルマガで成果が出始めたら、SNSや動画で認知層を広げます。

既にSEO記事というコンテンツ資産があるため、それを要約してSNSで発信したり、動画化したりすることで、効率的に展開できます。

オウンドメディアが育ってきたら、ウェビナーや外部メディアへの寄稿で、さらに信頼を高めます。

この段階では、すでにSEO、メルマガ、SNSが連動して機能しているため、新しいチャネルを追加しても、全体の仕組みの中で効果的に働きます。

中小企業がオウンドメディア集客で成果を出すには、まずSEOで確実な基盤を作ることです。

そして、SEO集客で得たノウハウとデータを基に、段階的に他のチャネルを追加していく。

この順序が、最も無駄なく、仕組み化しやすい進め方なのです。

「あれもこれも」と手を広げるのではなく、SEOという一点に集中し、そこで成果を出す。

その成功体験が、次のステップへの自信となり、オウンドメディア全体の成長につながります。

集客の成果を最大化する5つのポイント

オウンドメディアで得たアクセスを成果につなげるには、信頼構築・行動設計・体験最適化・改善の4軸を組み合わせた“成果導線”を設計することが重要です。

多くの企業は「集客さえすれば成果が出る」と考えがちですが、実際にはオウンドメディアの訪問者を成果へと導く仕組みが必要です。

どれだけアクセスを集めても、読者が「次に何をすればいいか分からない」状態では、成果は生まれないからです。

ここでは、オウンドメディア集客の成果を最大化する5つのポイントを解説します。

① コンテンツで信頼を構築する

読者の課題を解決する記事を通じて、専門性と誠実さを積み重ねることが、成果の前提になります。

どれだけ優れた導線を設計しても、コンテンツ自体に価値がなければ、読者は行動を起こしません。

オウンドメディア集客において、信頼は最も重要な資産です。

信頼があるからこそ、読者は「この会社に相談してみよう」と思えるのです。

- ノウハウ記事だけでなく「実例」や「比較」など信頼性を高めるコンテンツを配置する

「○○の方法5選」といったノウハウ記事も大切ですが、「実際に弊社が実践して成果が出た事例」や「3つのツールを徹底比較した結果」といったコンテンツの方が、信頼を獲得しやすくなります。 - 自社の価値観や強みをストーリーで伝える

何をやっているかだけでなく、「なぜやっているのか」「どんな想いで取り組んでいるのか」を伝えることで、読者との感情的なつながりが生まれます。 - 継続的な更新よりも、読者が「何度も参照したくなる質」を重視する

毎週記事を公開するよりも、1ヶ月に1本でも「これは保存しておきたい」と思える質の高い記事を作る方が、長期的な成果につながります。

② CTAと導線で行動を設計する

読者が自然に次のアクションを取りたくなるよう、記事内に最適な導線を設計します。

CTAとは「Call To Action(行動喚起)」のことで、資料請求ボタンやメルマガ登録フォームなど、読者に次の行動を促す仕組みです。

オウンドメディアに集客して記事を読んでもらうだけでなく、記事を読んだ後に「次のステップ」へ進んでもらうことが”とても”重要です。

そのためには、読者が迷わず行動できる明確な導線が必要になりますが、それがCTAです。

- コンテンツの目的とCTAの整合性を取る

SEO記事を読んだ読者には「SEO無料診断」を、営業自動化の記事を読んだ読者には「営業プロセス診断シート」を提示するなど、記事の内容と関連性の高いオファーを設計します。 - ボタンの文言・配置・タイミングを心理導線に合わせて最適化する

「資料請求はこちら」よりも「無料で営業改善のヒントを受け取る」の方が、読者の心理的ハードルは下がります。また、記事の途中や最後など、適切なタイミングでCTAを配置します。 - 「次に何をすれば良いか」が迷わず分かるUI設計を意識する

複数のCTAが乱立していると、読者は迷って離脱します。1つの記事に対して、1つの明確な次のアクションを示すことが基本です。

③ コンテンツオファーとフォーム最適化でCV率を高める

記事テーマに沿ったオファーを設計し、フォームの離脱を防ぐことで、コンバージョン率(成果率)を大幅に改善できます。

オファーとは、読者に提供する価値(資料、チェックリスト、診断ツールなど)のこと。

また、コンバージョン率とは「訪れた人のうち、目的を達成してくれた人の割合」の事を言います。

オウンドメディア集客において、「ただ問い合わせてください」では、読者の心理的ハードルが高すぎるので、なかなか成果へと繋がりません。

まずは小さな一歩として、気軽に受け取れる価値を提供することが重要です。

- ダウンロード資料やチェックリストなど、記事内容と関連するオファーを用意する

「営業 効率化」の記事を読んだ読者には「営業プロセス診断シート」を、「SEO対策 初心者」の記事を読んだ読者には「SEO無料診断」を提示するなど、記事の内容と関連性の高いオファーを設計します。 - 入力項目を減らし、CVまでのハードルを下げる

名前、メールアドレス、会社名だけにするなど、必要最低限の項目に絞ります。入力項目が多いほど、離脱率は高まります。 - フォーム送信後のサンクスページで「次の行動」を提示して関係を維持する

資料をダウンロードした後、「関連記事はこちら」「無料相談も受付中」といった次のステップを案内することで、関係が途切れません。

④ 顧客体験(CX)を最適化して継続的な信頼を築く

サイト訪問から問い合わせまでの全体体験を滑らかにし、「また訪れたい」と思われる体験を作ります。

CXとは「Customer Experience(顧客体験)」のことで、読者がサイトで感じるすべての印象や使いやすさを指します。

オウンドメディア集客では、1回の訪問で成果が出ることは稀です。

何度も訪れてもらい、徐々に信頼を深めていくことで、最終的な成果へとつながります。

そのためには、オウンドメディアを含め全ての接点で、ストレスのない快適な体験を提供することが不可欠です。

- ページ速度・デザイン・トーンを統一し、ストレスのない閲覧体験を設計する

ページの読み込みが遅い、デザインがバラバラ、文章のトーンが記事ごとに違う、といった状態は読者にストレスを与えます。一貫性のある体験を提供しましょう。 - 内部リンク構造を整理し、記事間移動をスムーズにする

読者が「この記事も読んでみたい」と思ったとき、すぐに関連記事へ移動できる導線を作ります。関連記事へのリンクを適切に配置することで、滞在時間が伸び、信頼も深まります。 - 信頼を感じさせるトーン(誠実・専門・一貫)を全体で統一する

オウンドメディア全体で「この会社は信頼できる」と感じてもらえるよう、文章のトーンや表現を統一します。ある記事では砕けた表現、別の記事では堅い表現、では信頼感が損なわれます。

⑤ データ分析と改善で成果を再現する

一度の成功で終わらせず、データを基に改善を重ねて成果を再現することが、メディアの真価を高めます。

オウンドメディア集客においては、最初から完璧な成果を出すことは非常に難しいからです。

ある程度の設計はした方が良いですが、それでも最初はまず作る、そして改善する、位のつもりでいるのが丁度良いです。

オウンドメディアの運用を開始すれば、データが出せます。

データを分析し、何がうまくいって何がうまくいかなかったのかを把握することで、成果を再現できるようになります。

これこそが、属人化しない「仕組み」の本質です。

- GA4・Search Consoleで流入経路・CTR・滞在時間を分析する

Google Analytics 4(GA4)やGoogle Search Consoleを使い、どの記事が読まれているか、どこから流入しているか、どのページで離脱しているかを把握します。 - 成果を出した記事の共通点を抽出して再現する

CVにつながった記事を分析し、「どのような構成だったか」「どんなCTAを設置していたか」「どのキーワードで流入したか」を明らかにします。そのパターンを他の記事にも適用することで、成果が再現できます。 - 改善結果を次の制作に反映し、継続的に成長するメディアへ

PDCAサイクルを回すことで、オウンドメディアは徐々に強くなっていきます。一度作って終わりではなく、データに基づいて改善を続けることが、長期的な成果を生み出します。

これら5つのポイントを実践することで、オウンドメディア集客から得たアクセスを、確実に成果へとつなげられます。

短期的に成果を出したいなら、ポイント②CTAと③フォーム最適化から着手しましょう。中長期的に成長するメディアを作りたいなら、ポイント①コンテンツの質と④顧客体験、⑤データ改善を並行して進めることをお勧めします。

集客と成果化、この両輪が揃って初めて、オウンドメディアは本当の力を発揮するのです。

オウンドメディア集客で失敗しないための注意点

オウンドメディア集客に取り組む多くの企業が、成果を出せずに挫折しています。

その原因の多くは、「運用の問題」ではなく「設計の欠如」にあります。

どれだけ頑張って記事を書いても、どれだけSNSで発信しても、根本的な設計ができていなければ成果は生まれません。

逆に言えば、最初に正しい設計をしておけば、少ない労力でも着実に成果を積み上げられるのです。

ここでは、オウンドメディア集客で失敗しないために、特に注意すべき3つのポイントを解説します。

これらの失敗パターンを避けることで、無駄な時間とコストを削減し、最短距離で成果へとたどり着けます。

目的が曖昧で成果指標が定義されていない

ゴールが不明確なメディアは、施策の方向性を見失います。

「とりあえずオウンドメディアを始めよう」「競合もやっているから自社も」といった曖昧な動機で始めると、必ず行き詰まります。

オウンドメディア集客において最も重要なのは、「何のために集客するのか」「どんな成果を目指すのか」を明確にすることです。

【目的が曖昧だと起こる問題】

- 記事の方向性がバラバラになる

明確な目的がないと、「面白そうだから」「トレンドだから」という理由で記事を作ってしまいます。その結果、誰に何を伝えたいのか分からないメディアになり、読者も離れていきます。 - 成果の判断ができない

「月間1万PVを達成した」としても、それが成功なのか失敗なのか判断できません。アクセス数が目的なのか、問い合わせ数が目的なのか、メルマガ登録数が目的なのか。指標が定義されていないと、改善の方向性も見えません。 - 継続的な投資判断ができない

経営者として「このまま続けるべきか、やめるべきか」を判断する材料がありません。目的と成果指標があれば、「あと3ヶ月で目標達成できそうだから続ける」といった合理的な判断が可能になります。

オウンドメディア集客を始める前に、以下を明確にしましょう。

- 最終的なゴール(問い合わせ月10件、採用応募月5名など)

- 中間指標(メルマガ登録数、資料DL数、特定記事への到達数など)

- ターゲット読者(誰に向けて発信するのか)

- 提供する価値(読者にどんな変化をもたらしたいのか)

これらを言語化し、関係者全員で共有することが、成功への第一歩です。

担当者依存でナレッジが属人化している

担当交代やリソース不足で成果が止まる構造は、多くの中小企業が抱える深刻な問題です。

「あの人がいないと分からない」「引き継ぎがうまくいかず、一からやり直し」といった事態は、オウンドメディア集客において致命的です。

属人化の最大の問題は、せっかく積み上げた知見やノウハウが、担当者の退職や異動によって失われてしまうことです。

【属人化によって起こる問題】

- 担当者が変わると成果が止まる

「なぜこの記事が成果を出しているのか」「どんな導線設計になっているのか」が共有されていないため、新しい担当者は手探りで進めるしかありません。 - 改善のスピードが遅くなる

過去のデータや判断基準が記録されていないため、同じ失敗を繰り返したり、すでに検証済みの施策を再度試したりと、無駄な時間がかかります。 - 属人的な運用は再現性がない

「センスのある担当者」に依存した運用では、その人がいなくなった瞬間に成果が出なくなります。オウンドメディア集客は、個人の才能ではなく、仕組みで成果を出すべきです。

以下の仕組みを構築し、属人化を防ぎましょう。

- 記事制作のガイドライン(構成テンプレート、トンマナ、キーワード選定基準など)

- 過去記事のデータベース(どの記事がどんな成果を出したか)

- 運用マニュアル(更新頻度、リライトの基準、効果測定の方法など)

- ナレッジ共有の仕組み(定例会議、ドキュメント管理ツールの活用など)

属人化を排除し、集客から成約までの流れを仕組みとして定着させることで、担当者が変わっても成果が出続けるオウンドメディアを実現できます。

個人の才能ではなく、再現可能な仕組みで成果を生み出すことが重要です

データを分析せず、改善が行われていない

オウンドメディア集客において、「記事を公開したら終わり」という運用では、決して成果は最大化されません。

改善をしない限り、求める成果には辿り着く事は難しい。

多くの企業は、記事を作ることに精一杯で、公開後のデータ分析や改善に手が回っていません。

しかし、本当に重要なのは公開後の改善です。

データ分析をしないと起こる問題

- 何が効果的だったのか分からない

たまたま成果が出た記事があっても、「なぜ成果が出たのか」が分からなければ、その成功を再現できません。勘や感覚に頼った運用になり、成果は不安定なままです。 - 失敗から学べない

成果が出なかった記事を放置すると、同じような失敗を繰り返します。データを分析すれば、「検索意図とズレていた」「導線がなかった」といった原因が明らかになり、次に活かせます。 - 改善の優先順位がつけられない

限られたリソースの中で、どの記事をリライトすべきか、どのCTAを改善すべきかが分かりません。データがあれば、費用対効果の高い施策から着手できます。

以下のデータ分析と改善サイクルを回しましょう。

- 月に1回はGA4やSearch Consoleでデータを確認する

- 成果につながった記事の共通点を抽出する(構成、キーワード、CTA配置など)

- 流入はあるのにCVしない記事を特定し、導線を改善する

- 検索順位が下がった記事をリライトして、トラフィックを回復させる

オウンドメディア集客は、作って終わりではなく、データに基づいて継続的に改善することで、成果を再現できる「資産」へと進化していくのです。

これら3つの失敗パターンに共通しているのは、「仕組みの欠如」です。

目的を明確にし、属人化を排除し、データに基づいて改善する。

この3つを実践することで、オウンドメディア集客は安定した成果をもたらす、強力なビジネスの仕組みになります。

まとめ:オウンドメディアの集客の本質

オウンドメディアへの集客方法は、SEO、SNS、動画プラットフォーム、メルマガ・LINE、ウェビナー、被リンクなど、様々なチャネルで実現することができます。

しかし、オウンドメディアは集客することが本来の目的ではありません。

その目的の本質は、仕組みによって信頼と成果を積み上げ、成果へと昇華することです。

どれだけアクセスを集めても、「集客 → 信頼構築 → 成果化 → 継続接点」という流れが設計されていなければ、成果は生まれません。

集客方法毎の個別の施策ではなく、集客から成果までの流れ全体を仕組みとして統合することで、担当者が変わっても成果が出続ける、再現性のあるオウンドメディアが完成します。

一時的な努力ではなく、仕組みで成果を再現する。

オウンドメディアへの集客はそれを実現するための最初の方法なのです。

無料相談受付中:オウンドメディアの立ち上げ戦略を相談する(無料)

オウンドメディアを始める前に、失敗しないための設計を描きませんか?

オウンドメディアを立ち上げたい企業様に、「目的・体制・導線」の3つの軸から、成果につながる戦略を一緒に整理する無料セッションをご提供しています。

制作に入る前だからこそ、成功確率を大きく高める設計が重要です。

まずは貴社に合わせた“勝てるメディア戦略”を一緒に考えましょう。

オウンドメディアを始める前に、失敗しないための設計を描きませんか?

オウンドメディアを立ち上げたい企業様に、「目的・体制・導線」の3つの軸から、成果につながる戦略を一緒に整理する無料セッションをご提供しています。

制作に入る前だからこそ、成功確率を大きく高める設計が重要です。

まずは貴社に合わせた“勝てるメディア戦略”を一緒に考えましょう。