「ホームページを作ったのに、全然問い合わせが来ない…」 「制作会社には『SEOに強いサイトを作りました』と言われたのに、3ヶ月経っても、半年経っても、何も変わらない…」

もしあなたがこんな状況にあるなら、その原因はSEOではありません。

実は、多くの中小企業が見落としている「もっと根本的な問題」があるのです。

集客できないホームページには明確な原因があり、それは決して解決不可能な問題ではありません。

むしろ、本質的な原因を理解すれば、大きな予算をかけなくても、改善はおこなえるものです。

この記事では、

- ホームページで集客できない本当の原因

- 訪問者の心を動かし、質の高い問い合わせを獲得するための本質的な方法

をご紹介していきます。

ホームページで集客ができない原因

「ホームページがあるのに問い合わせが来ない」という悩みを抱える中小企業の90%以上が、同じ間違いを犯しています。

その間違いというのは、

【ホームページ集客における間違い】

SEOなどのテクニカルな部分ばかり意識してしまっている

ことです。

確かに、強いSEOによってより多くの検索流入を得る事は大切な事です。

しかし、集客とは問い合わせや成約というコンバージョンを得る事が出来て初めて成り立つもの。

SEOを強くしてホームページに闇雲に人を集めたところで、何もうまれません。

ここでは、多くの企業が陥る根本的な勘違いと、本当に必要な視点について掘り下げて解説します。

SEOに依存したホームページの落とし穴

「ホームページで集客するなら、とにかくSEO対策だ」

この考え方こそが、多くの中小企業を迷わせている最大の落とし穴です。

確かにSEOは重要ですが、SEOだけに依存したアプローチには致命的な問題があります。

最も深刻な問題は、検索エンジンで上位表示されたとしても、それが直接的な集客につながるとは限らないという事実です。

なぜならば、ホームページに多くの人がやって来ても、「成果である問い合わせ」に繋がらないと「集客」とは言えないからです。

ちょっとピンときませんか?

これを理解するために、私たちが目指すべきホームページ本来の役割を考えてみましょう。

【ホームページが目指す本来の役割】

ホームページは「24時間働き続ける営業マン」

優秀な営業マンの仕事の流れは

- お客様の悩みをしっかりと聞く

- 「その悩み、よく分かります」と共感する

- 具体的な解決策を提案する

- 「なぜ当社なのか」を明確に説明する

- 次のステップ(契約や打ち合わせ)を提案する

ですよね?

しかし、多くのホームページでは訪問者が解決したい課題や気持ちに寄り添うことなく、

- 会社概要をひたすら説明する

- サービス一覧を並べる

- 「お気軽にお問い合わせください」で終わる

という「会社案内のパンフレット」止まりになってしまっているのです。

こうしたホームページでは、『訪問者が検索を行なうきっかけとなった疑問や課題』は解決されることはありませんから、訪問者はホームページを「そっと閉じて」、検索エンジンに戻って別のサイトで疑問や課題を解決しようとします。

ある税理士サイトの例

ある税理士事務所のホームページを例にしてもう少し具体的に説明します。

AとBの二つの税理士事務所を比較してみましょう。

ホームページの集客の成果として目指すべきはどちらでしょうか?

【A税理士事務所(SEO重視型)】

- 月間アクセス数:5,000人

- 月間問い合わせ数:2件

- 問い合わせ率:0.04%

- ページでの主張内容:「税理士歴20年」「豊富な実績」「各種税務対応」

【B税理士事務所(顧客の悩み解決型)】

- 月間アクセス数:800人

- 月間問い合わせ数:12件

- 問い合わせ率:1.5%

- ページでの主張内容:「経理作業時間を90%削減」「社長が本業に集中できる仕組み作り」

A税理士事務所はSEOの力が強いので、検索エンジンからの流入が多く確かに多くの人に見られていますが、問い合わせはほとんど行なわれていません。

仮説として、A税理士事務所のホームページでは課題や疑問が解決しなかったので、検索エンジンに戻り、他の税理士事務所のページへと移ってしまった事が想定されます。

一方B税理士事務所は、アクセス数は少ないものの、サイトを訪れた人の一定数が問い合わせを行なっており、結果そこから成約に結びついています。

同じホームページなのに、なぜこんな違いが生まれるのか?

AとB税理士事務所ホームページの訪問者心理について、少し深掘りして紐解いてみましょう。

【A税理士事務所のホームページを見た訪問者の心理】

- 「税理士歴20年…他の事務所も同じようなこと書いてるな」

- 「豊富な実績…具体的に何をしてくれるんだろう?」

- 「結局、うちの会社にとって何がいいのかよく分からない」

「今の自分の課題は解決出来るのか?」「どんなメリットがあるのか?」が分からないので、何の行動も起こさないので、問い合わせへ繋がらない。

【B税理士事務所のホームページを見た訪問者の心理】

- 「経理作業時間90%削減!今まさにその方法を探してた!」

- 「本業に集中できる…それができたらどんなに楽だろう」

- 「他の税理士では解決できなかった理由も書いてある。この人は分かってくれそうだ」

「この税理士事務所なら課題を解決出来そうだ!」と感じているので、まずはこの税理士に相談してみようと問い合わせという行動を起こす。

つまり、SEOを強くすれば多くの人に「見つけてもらう」ことはできますが、「選んでもらう」ことには繋がりません。

ホームページによる集客を実現する為に本当に必要なのは、訪問者の課題を「いかに自分事化してもらうか」、言い換えると「この会社は自分のために存在している」と感じてもらうことなのです。

集客できるホームページにする為の視点とは?

では、集客できるホームページを作るためには、どんな視点が必要なのでしょうか。

その答えは意外とシンプルで、「訪問者の立場に完全に立つこと」です。

これを私たちは「訪問者起点」と呼んでいます。

多くの企業のホームページは「自社のことを知ってもらいたい」「自社の強みをアピールしたい」という企業側の視点で作られています。

作成する側の気持ちとしてはとてもよく分かります。

…が、訪問者が本当に知りたいのは、そうした会社都合の情報ではなく、

- 「この会社は自分の悩みを解決してくれるのか?」

- 「他社と比べて何が違うのか?」

- 「なぜここに依頼すべきなのか?」

という、極めて訪問者視点で実用的な情報なのです。

つまり、

訪問者があなたのホームページを見る理由は、あなたの会社に興味があるからではありません。

自分の課題や悩みを解決したいからです。

このホームページ制作時の視点の違いが、「見た目は立派だけど集客できないホームページ」と「シンプルだけど問い合わせが殺到するホームページ」の差を生んでいます。

なぜ多くのホームページでは集客ができないのか?

なぜ多くの企業は訪問者の立場に立つことができないのでしょうか?

実は、この問題にはより深い構造的な原因があります。

それは「企業側」と「訪問者」の間にある、見えないギャップです。

ここでは、その深いギャップがどのように生まれ、具体的にどんな形で現れるのか、そして本当に効果的な解決策は何なのかを詳しく解説します。

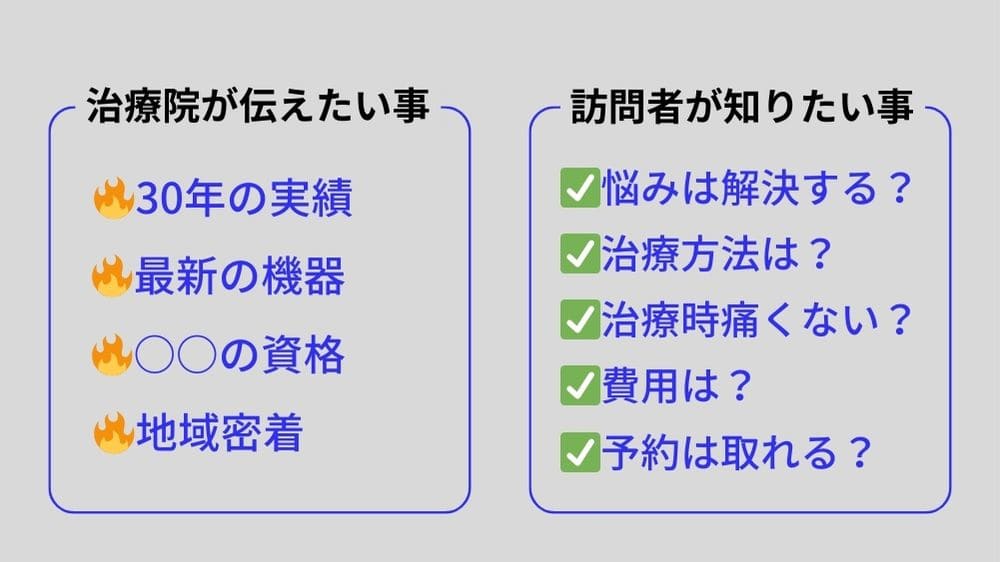

「伝えたいこと」と「知りたいこと」のすれ違い

ホームページで集客できない場合の最大の理由は、企業が「伝えたいこと」と訪問者が「知りたいこと」の間に、大きなギャップがあることです。

例えば、ある治療院のホームページだったとしたら….

貴社のホームページもこうなってしまっていませんか?

むしろ、自社への愛情や誇りが強いほど生まれてしまう、とても自然な現象だといえます。

しかし、この「訪問者との意識のすれ違い」が、せっかく作ったホームページでの集客を機能しないものにしてしまっているのです。

企業側は「権威性」や「実績」をアピールしたがります。

しかし、訪問者側からするとそれらの情報は「だから何?」という内容にしか過ぎません。

訪問者が求めているのは、「自身が抱えている課題や悩み」の解決に直結する情報なのです。

なぜこうした「すれ違い」が生まれるのか?

理由は簡単です。

企業側は「自社のことを一番よく知っている」からです。

自社の歴史、努力、こだわり、技術力…これらは確かに素晴らしいもので、訪問者に是非分かって欲しいと考えるものです。

しかし、痛みを緩和したい、悩みを解消したい、課題を解決したいと思っている「訪問者」にとっては、そんな事よりも「今すぐ楽になれるか」「どうやったら課題を解決出来るのか」の方がはるかに重要なのです。

実際に弊社で分析してきた「集客できないホームページ」の90%以上は、以下のようなパターンでした。

- トップページが「会社紹介」

- 訪問者の悩みに触れている内容はほぼ無し

- 具体的な解決策の提示がほとんどない

- 次に取るべき行動が不明確

つまり、会社紹介をしているだけのホームページ、ということです。

これでは、SEOを頑張ってホームページヘの訪問者をどんなに増やしても、訪問者は「自分には関係ない」と感じて離脱してしまいます。

人は”ベネフィット”がないと動かない

ベネフィットとは「自己の利益」です。

感覚としては「メリット」に近いですが、メリットがあるからこそ得られる利益です。

人間の行動原理は非常にシンプルです。

「ベネフィット(自己の利益)があると確信した時にだけ行動する」のです。

ホームページの集客に失敗する企業の多くは、この人間の基本的な心理を理解できていません。

だから自社の言いたいことばかりをホームページに並べてしまうのです。

ベネフィットが見えない表現(よくある失敗例)

- 「豊富な経験でサポートします」

- 「お客様第一主義で対応します」

- 「高品質なサービスを提供します」

- 「迅速・丁寧に対応いたします」

これらの表現は、一見素晴らしく聞こえますが、訪問者にとって具体的なベネフィットが見えません。

「豊富な経験」が訪問者にとってどんな利益をもたらすのか、「お客様第一主義」で具体的に何をしてくれるのかが不明だからです。

訪問者へのベネフィットが明確な表現(集客できる例)

- 「過去500社の支援経験から、あなたの業界特有の課題を即座に特定し、3ヶ月以内に売上改善策をご提案します」

- 「24時間以内の迅速回答で、お急ぎの案件にも確実に対応し、機会損失を防ぎます」

- 「業界最高水準の品質管理により、やり直し工事ゼロを実現し、余計なコストをかけません」

- 「初回相談から1週間以内に具体的な改善プランをお渡しし、すぐに取り組めます」

このように、「だから何?」「それで自分にどんな良いことがあるの?」という質問に明確に答えられる表現にすることで、訪問者は行動を起こしやすくなります。

例えば税理士事務所の場合

改善前: 「税理士歴20年、200社の顧問実績、最新の会計ソフト導入済み」

改善後: 「20年間で蓄積した経験により、あなたの業界での節税ポイントを即座に特定。毎月の記帳代行で経理作業から解放され、本業に集中できる環境を提供します。最新会計ソフトの活用で、リアルタイムな経営数値を把握でき、的確な経営判断をサポートします」

伝える事の軸を「顧客が得られる具体的な利益」に変換することで、訪問者の興味と関心を引きつけることができるのです。

概念的な話なので分かり難いのですが、何度も読んでしっかりと理解してください。

「自分のためのサービスだ」と思わせる導線とは?

集客できるホームページへと改善するには、訪問者に「このサービスはで悩みが解決できそうだ!」「このサービスや商品は自分のために作られたものだ」と感じてもらうことです。

そのためには、ホームページの中に以下の3つの要素が不可欠です。

1. 明確すぎるくらいのターゲット設定

「すべての人に向けたサービス内容」は、結果的に「誰にも刺さらないサービス」になってしまいます。

ターゲットを絞り込めば絞り込むほど、該当する人にとっては「まさに自分のこと」と感じられるサービスになります。

【例】

- ✖️「あらゆる企業の経営をサポート」

- ⭕「従業員10名以下の製造業で、2代目社長として事業承継に悩む経営者専門の経営サポート」

後者の方が、該当する人にとっては圧倒的に魅力的に見えるはずです。

2. 具体的すぎる悩みの言語化

ターゲットが抱えている悩みを、彼ら自身よりも深く理解し、明確に言語化することです。

「こんなお悩みはありませんか?」等の表現で始まるホームページのセクションが該当します。

【例】

- 「営業に時間を取られて、本業に集中できない」

- 「新規開拓の方法が分からず、既存客だけに依存している」

- 「デジタル化の必要性は感じているが、何から始めればいいか分からない」

- 「社員に任せたくても、マーケティングを理解している人材がいない」

このように、ターゲットが「まさにそれです!」と思わず反応してしまうような、具体的で生々しい悩みを言語化します。

3. 解決後の理想的な未来の描写

サービスを利用することで、どんな理想的な状態になれるのかを具体的に描写します。

「当サービスをご利用いただくと…」等の表現で始まるホームページセクションが該当します。

【例】

- 「営業活動を自動化し、本業により多くの時間を投資できるようになります」

- 「安定した新規顧客獲得の仕組みができ、売上の予測が立てやすくなります」

- 「段階的なデジタル化プランで、無理なく業務効率を向上させられます」

- 「社内にマーケティングのノウハウが蓄積され、継続的な成長基盤が構築されます」

重要なのは、単に「改善される」事の説明ではなく、「どのように改善され、それによってどのような新しい未来がまっているのか」まで具体的に示すことです。

ホームページの集客に失敗する3つ特徴

当社がこれまで分析してきた「集客に失敗しているホームページ」には、共通する3つの特徴があります。

特徴1:「誰でも言えること」しか書いていない

- 「丁寧な対応」「迅速な対応」「お客様満足度No.1」

- 「豊富な経験」「高い技術力」「信頼と実績」

- 「地域密着」「お客様第一主義」「安心・安全」

これらは確かに重要な要素ですが、競合他社でも簡単に真似できる表現で、差別化にもならないし記憶に残ることもありません。

特徴2:専門用語や業界用語が多すぎる

訪問者の多くは、その業界の専門家ではありません。専門用語を多用することで、「自分には関係ない」「難しそう」と感じさせてしまいます。

例えば、IT企業のホームページでよく見る表現

- 「DXソリューションによる業務効率化を実現」

- 「クラウドファーストなアーキテクチャで設計」

- 「アジャイル手法によるスピーディな開発」

これを一般的な経営者が理解できる言葉に変換すると、

- 「デジタル技術で面倒な作業を自動化し、本業に集中できる環境を作ります」

- 「インターネット上のシステムを活用し、どこからでも安全に業務を行えます」

- 「お客様の要望に合わせて柔軟に修正しながら、短期間でシステムを完成させます」

となります。

特徴3:行動を促すメッセージが弱すぎる

多くのホームページが「お気軽にお問い合わせください」で終わっていますが、これでは行動を促すには不十分です。人は「何をすれば良いか」「それによって何が得られるか」が明確でないと行動しません。

弱いメッセージ: 「お気軽にお問い合わせください」

強いメッセージ: 「今すぐ無料診断を受けて、あなたの会社の集客力を数値化してみませんか?診断結果は3日以内にお渡しし、具体的な改善案も一緒にご提案します」

後者の方が、「何をすれば良いか」「何が得られるか」「いつまでに」が明確で、行動を起こしやすくなります。

これらの特徴に心当たりがある場合は、ホームページの根本的な見直しが必要かもしれません。

しかし、これらの問題は決して解決不可能なものではありません。

正しいアプローチを理解すれば、必ず改善できるのです。

集客できるホームページは感情まで設計されている

では、実際に集客できているホームページと集客できないホームページは何が違うのでしょうか?

集客できるホームページは、訪問者が「共感」し、「理解」し、最終的に「話を聞いてみたい」「サービスを使ってみたい」と思うまでの、感情の流れを緻密に計算して作られています。

ここでは、その感情の流れの具体的な構造を分解し、貴社ホームページにも応用できる実践方法をお伝えします。

「共感→解決→納得」感情の3ステップを意識しよう

集客できるホームページには、訪問者の感情を段階的に動かし、最終的にコンバージョン(問い合わせや申し込み)に導く「黄金のステップ」があります。

それが「共感→解決→納得」の3ステップです。

訪問者に「この会社は私の状況を理解してくれている」と思ってもらうことが目的です。

まず、訪問者の現在の状況や悩みに深く共感することから始めます。

重要なのは、一般論ではなく、その人だけの特別な状況を理解していることを示すことです。

共感ステップの具体例1(建設会社)

建設会社のホームページであれば、以下のような表現で、訪問者の切実な状況に深く共感を示します。

「『また雨漏りしてる…』朝起きて天井のシミを見た時の、あの絶望的な気持ち。『前に直したばかりなのに、なんで?』という怒り。そして『また業者を呼んで、また費用がかかる』という不安。

私たちは、過去300件の雨漏り修理を手がけてきましたが、お客様からの第一声は必ずこう始まります。『実は、修理の依頼をするの、お宅で3回目なんです…』

共感ステップの具体例2(経営コンサルタント)

例えば経営コンサルタントのホームページでは、以下のような表現で訪問者への深い共感を示します。

「『売上は上がっているのに、なぜか手元にお金が残らない…』この状況に直面した時の、あの不安感。税理士には『黒字ですよ』と言われるのに、実際は資金繰りに追われる毎日。

『このままで会社は大丈夫なのか…』そんな恐怖を抱えながら、それでも『来月はきっと良くなる』と自分に言い聞かせている社長の姿を、私たちは数多く見てきました。

実は、『売上が上がること』と『会社にお金が残ること』は全く別の話なのです」

共感で心を開いた訪問者に 「この方法なら私の問題が解決されそうだ」と思ってもらうのがステップ2。

訪問者が抱える課題に対して、具体的で実現可能な解決策を提示します。

ここでのポイントは

- 具体的な方法を示す

- なぜその方法が有効なのかを説明する

- 他社との違いを明確にする

- 結果を保証できる根拠を示す

ということ。

これらの要素を盛り込むことで、訪問者は「この方法なら確実に問題が解決されそうだ」という期待感を抱くようになります。

解決ステップの具体例(建設会社)

共感で心を開いた訪問者に対して、以下のような具体的な解決策を提示します。

「雨漏りが再発する理由は明確です。多くの業者が『見える部分』だけを直して、『根本原因』を解決していないからです。

当社では、雨漏りの根本原因を特定するために、最新のサーモグラフィー診断を導入しています。これにより、目に見えない壁内部の水の侵入経路まで正確に把握できます。

さらに、20年間の施工データから導き出した『雨漏り再発ゼロの工法』により、一度直したら二度と同じ箇所から雨漏りしない施工を実現しています」

解決ステップの具体例(経営コンサルタント)

同様に、以下のような解決策を示します。

「当社では、財務分析の前に『キャッシュフロー診断』を徹底的に行います。売上、利益、キャッシュフローの3つの流れを可視化し、なぜお金が残らないのかの根本原因を明確にします。

さらに、15年間で200社を支援してきた経験から導き出した『資金繰り改善の5ステップ』により、3ヶ月以内に手元資金を安定させ、6ヶ月後には投資に回せる余裕資金を確保できる経営体質に変えていきます」

最後に、「この会社の話を聞いてみたい」と感じて貰うために、「なぜ当社に相談すべきなのか」を納得できる形で示します。

ここでは、実績、お客様の声、保証などの客観的な証拠が重要になります。

納得ステップの具体例(建設会社)

最後に、以下のような客観的な証拠で信頼を獲得します。

「実際に、過去2年間で修理をさせていただいた87件のうち、再発はゼロ件です。万が一、同じ箇所から雨漏りが再発した場合は、無償で再施工させていただきます。

また、工事後も半年ごとの定期点検を3年間無料で実施し、雨漏り以外の住宅の問題も早期発見できるよう、末永くサポートいたします」

納得ステップの具体例(経営コンサルタント)

同じく、以下のような実績と保証で納得感を提供します:

「これまで180社の資金繰り改善を支援し、平均して6ヶ月以内に手元資金が2倍以上になっています。万が一、6ヶ月経っても資金繰りが改善されない場合は、コンサルティング料金を全額返金いたします。

支援後も月1回の経営数値チェックと改善提案を継続的に行い、常に健全な財務状況を維持できるようサポートします」

3ステップによる感情の変化

この「共感→解決→納得」という3ステップを経ることで、訪問者の感情は以下のように変化します。

- 共感ステップ:「この人は私の状況を理解してくれている」(信頼感の芽生え)

- 解決ステップ:「この方法なら問題が解決されそうだ」(期待感の高まり)

- 納得ステップ:「一度話を聞いてみたい」(行動への意欲)

この段階的な感情の変化を意識的に設計することで、訪問者は自然に「問い合わせしたい」「サービスを使ってみたい」という気持ちになります。

逆に、この流れを無視して企業視点で情報を並べただけのホームページでは、どんなに立派な実績があっても心を動かすことはできません。

ホームページ活用時の重要なポイント

この3ステップをホームページで実践する際のコツをお伝えします。

- 各ステップに十分な文量を割く

特に共感フェーズは、訪問者が「まさに私のこと!」と思えるまで、具体的に描写する - ステップの順番を守る

いきなり解決策を示しても、共感がなければ信頼がされません。必ず「共感→解決→納得」の順番を守る事はとても大切です。 - 感情に訴える言葉を使う

論理的な説明も大切だが、感情を動かす表現を忘れずに入れましょう。「絶望的な気持ち」「虚しさ」「不安」など、感情を表す言葉を効果的に使う事で、訪問者の心を掴むことができます。 - 具体的なエピソードを盛り込む

「300件の実績」「87件中再発ゼロ」など、具体的な数字や事例で説得力を高めると、より効果は高くなります。

これらのポイントを実践することで、アクセス数が少なくても質の高い問い合わせを集め、高いコンバージョン率を実現できる感情設計が完成します。

集客の成果に繋がるホームページの作り方

では、実際にどうやって集客できるホームページを作ればよいのでしょうか?

「理論は分かったけど、具体的に何から始めればいいの?」という疑問をお持ちの方も多いはずです。

ここでは、明日からでも実践できる具体的な方法と、成果を出すための重要なポイントをステップバイステップでお伝えします。

ターゲットを明確に言語化する

集客できるホームページを作る第一歩は、「誰に向けたホームページなのか」を明確に定義することです。

それには、以下のレベルまでターゲットを具体化して設定する必要があります。

Before(一般的すぎる): 「税理士をお探しの経営者様」

After(具体的で効果的): 「従業員5〜20名の製造業で、毎月の経理作業に社長自身が3時間以上取られてしまい、本来やりたい営業活動や新商品開発に時間を割けずに困っている経営者様」

後者の方が、該当する人にとっては「まさに自分のことだ!」と感じられ、強い関心を引くことができます。

「悩み」から逆算するページ設計

ターゲットが明確になったら、そのターゲットの「悩み」を起点にホームページ全体を設計します。

設計時に考慮すべき3つのポイント

- 必要なページの洗い出し:ターゲットが知りたい情報をもとに、本当に必要なページを決める

- 情報の優先順位:最も重要な情報(悩み解決)を最初に配置し、詳細情報は後回しにする

- ページ間の導線設計:訪問者が自然に次のページに進みたくなる流れを作る

SEOは加速装置として活かす

SEOは「集客の手段」ではなく、「良いコンテンツを多くの人に届けるための加速装置」として活用します。

SEO活用の5つのアプローチ

- コンテンツファーストのアプローチ:まず価値あるコンテンツを作り、その後でSEO最適化を行う

- ロングテールキーワード戦略:競合の少ない具体的なキーワードを狙う(例:「製造業 経理 時間がかかる」)

- 実体験とオリジナル情報の重視:現場でしか分からない情報を盛り込む

- 地域密着型SEO戦略:地域名を組み合わせたキーワードで上位表示を狙う

- オウンドメディアを活用:より積極的に流入が見込めるメディアで認知を拡大する

成果が出ているホームページの共通点

成果を出しているホームページには、共通して見られる特徴があります。

- 具体的な数値の提示:「売上アップ」ではなく「月商50万円アップ」

- 失敗談の共有:成功事例だけでなく失敗談も共有し、親近感を生む

- 次のステップが明確:「まずは現状診断から始めましょう」など具体的な提案

- 定期的な更新:新コンテンツ追加で「生きているホームページ」を維持

- 成果に向けた継続的な改善:定量データを元に仮説と検証を重ね、成果を増大

重要なのは、すべてを一度に行なおうとしないこと。

まずはターゲットの明確化から始めて、一つずつ改善していけば、必ず成果は付いてきます。

まとめ|SEOより大事な”訪問者の立場に立つ”視点を持とう

ホームページで集客がうまくできない原因は、SEOの問題ではありません。

本当に必要なのは「訪問者の立場に立つ」という視点でホームページを作り、しっかりと問い合わせや成約に繋げることです。

ホームページでは、つい自社の強みや実績をアピールしてしまいがちですが、訪問者が求めているのは「自分の問題解決」です。

まずはホームページの訪問者に「まさに自分のためのサービスだ」と感じてもらえるようにしましょう。

そのために、ターゲットを具体化し、感情に寄り添った表現で、悩み解決にフォーカスしたホームページを作ることです。

その上で、SEOは加速装置として活用し、成果をより大きくしてゆくために上手く活用してゆくのがベターです。