かつて効果的だったテレアポや飛び込み営業。しかし近年、「電話をかけても会話すら始まらない」、「アポイント獲得率が激減している」という現実に直面している企業が急増しています。

なぜなら、情報収集手段の多様化により顧客の購買行動が大きく変化し、企業側からの一方的なアプローチが通用しなくなったからです。インサイドセールスの真価を発揮するには、この変化に対応した「質の高い見込み客の集め方」を根本から見直す必要があります。

本記事では、BtoB営業で実践できる効果的な見込み客獲得の考え方、最適なチャネル選定法、そして明日から始められる具体的なアクションプランまでを体系的に解説します。

なぜ今、”見込み客の集め方”を見直す必要があるのか?

かつて効果的だった営業手法が、今、大きな転換点を迎えています。テレアポや飛び込み営業の効率は年々低下し、多くの企業が「同じ営業時間でも成果が出なくなった」と感じています。

だからこそ、インサイドセールスです!

SalesForce社の「セールスチームの実態調査レポート」によれば、営業担当者の78%が「コールドコールによる見込み客獲得が難しくなった」と回答しています。また、InsideSalesの調査では、ビジネスバイヤーの約90%が未知の営業電話に応答しなくなっているという衝撃的なデータも出ています。

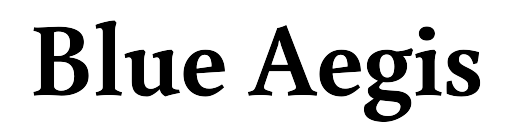

なぜこのような変化が起きているのでしょうか。その背景には3つの大きな時代の変化があります。

第一に、情報流通の変化です。かつては企業側が情報の優位性を持っていましたが、インターネットの普及により、顧客は自ら情報を収集し、比較検討できるようになりました。営業担当者からの一方的な情報提供の価値が相対的に低下しているのです。

第二に、働き方の変化です。テレワークの普及やデジタルコミュニケーションの浸透により、「オフィスの固定電話で営業電話を受ける」という状況自体が減少しています。Salesforceの「State of Sales」レポートによると、営業担当者の66%が従来のコールドコールの効果が低下していると回答しています。

第三に、顧客心理の変化です。情報過多の時代において、顧客は「自分から必要な情報を取りに行く」という能動的な購買行動へと変化しています。つまり、「売り手主導」から「買い手主導」へとパワーバランスが大きく変わったのです。

これらの変化は一時的なものではなく、デジタル化が進む現代ビジネスにおける不可逆的なトレンドです。この現実を直視せず、従来型の営業活動に固執することは、限られたリソースを効率の低い手段に投入し続けるということを意味します。

インサイドセールスの成否は”入口の質と量”で決まる

インサイドセールスは、こうした時代変化に対応した営業手法として注目されていますが、その成否を左右する最大の要因が「見込み客の質と量」です。

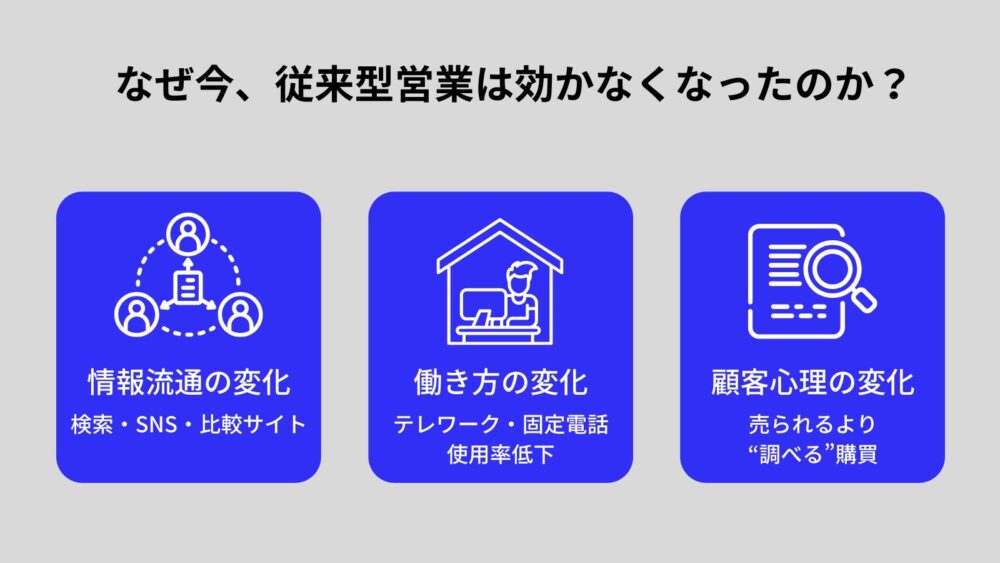

インサイドセールスのプロセスは、一般的に「見込み客の獲得→育成→商談化→受注」というファネル(漏斗)構造で表されます。下図のように、上部が広く下部が狭い漏斗のような形で、上から下へと段階的に絞られていくイメージです。

このファネル構造において重要なのは、入口の「見込み客獲得」段階がその後のプロセス全体の成果を決定づけるという点です。いくら優秀なインサイドセールス担当者がいても、入口の見込み客が不適切であれば、成果を最大化することはできません。

インプットの精度が悪ければ、比例してアウトプットの精度悪くなる。あなたもどこかで経験したことが有るのではないでしょうか?

インサイドセールスを成功させるために、見込み客の数だけでなく『質』に注目することは、とても重要です。

このように、インサイドセールスは「入口の質と量」がその後の成果を大きく左右する構造となっています。優秀な営業担当者が対応しても、そもそもの見込み客の質が低ければ、成約率の向上には限界があるのです。

「数を集めればいい」は誤解|見込み客の質が成果を左右する

「とにかく多くの見込み客を集めれば、一定数の成約が得られるはず」という考え方は、現代のインサイドセールスにおいて大きな誤解です。実際には、見込み客の「質」がその後の営業プロセス全体の効率と成果を左右します。

質の低い見込み客を大量に獲得すると、以下のような弊害が生じます。

- 営業リソースの浪費: 成約可能性の低い見込み客へのフォローに時間と労力を費やすことになります。

- 営業担当者の疲弊: 反応の薄い顧客へのアプローチを繰り返すことで、営業担当者のモチベーションが低下します。

- 機会損失: 本来アプローチすべき質の高い見込み客への対応時間が減少します。

- コスト増大: 接触回数の増加によりシステム運用コストや人件費が増加します。

実際のデータでも、「質」の重要性は明らかです。日本マーケティング協会の調査によると、見込み客の育成を通じて見込み客の質を高める取り組みを行っている日本企業では、商談化率が平均で31%向上したという結果が出ています。

また、ITR(アイ・ティ・アール)の市場調査レポートでは、日本国内のB2B企業において、ターゲットを絞った質の高い見込み客の獲得施策を実施している企業は、そうでない企業に比べて商談成約率が約1.5倍高いという分析結果が示されています。

さらに、SalesForce Japanの調査によると、日本国内のB2B企業の約65%が「見込み客の量よりも質を重視する傾向にある」と回答しており、質重視の企業は売上成長率が平均で20%以上高いという結果も出ています。

つまり、インサイドセールスの成功には「数と質のバランス」が不可欠であり、特に限られたリソースで最大の成果を出すためには、見込み客の「質」を高める戦略が必要不可欠なのです。

インサイドセールスの成果に繋がる集客の”考え方”

見込み客を集めるチャネルや手段は理解できたとしても、それだけでは持続的な成果につながりません。ここでは、インサイドセールスにおける集客の「本質」となる3つの考え方について解説します。

これらは成功企業が暗黙のうちに実践している原則であり、明確に言語化することで自社の戦略に取り入れることができます。

① 見込み客は”集めて終わり”ではなく”育てる前提”で見る

多くの企業が見込み客の獲得を「ゴール」と捉えがちですが、これは大きな誤解です。なぜなら、ほとんどの見込み客は、獲得した時点では購入の準備ができておらず、適切な情報提供や関係構築を通じて徐々に購入意欲を高めていく必要があるからです。

効果的なインサイドセールスを考えた時、見込み客は「育成するための素材」です。(率直すぎてすみません)

集めた時点ではまだ「完成品ではなく、ただの素材」に過ぎません。

言い換えれば、問い合わせや資料請求をしてくれた見込み客はあくまで「関心を持ち始めた段階」であり、そこから「購入意思を固める段階」へと導く育成プロセスが不可欠なのです。

では、見込み客の育成とは具体的に何を意味するのでしょうか。

それは以下のような活動です。

見込み顧客育成の、具体的なアプローチは主に三つあります。

1.教育的コンテンツの提供

では、顧客の課題理解を深め、解決策へと導くための情報を段階的に届けます。

2.段階的な関係構築

いきなり商談を持ちかけるのではなく、信頼関係を徐々に築いていくプロセスを設計します。

3.購買準備度に応じた接触

見込み客の熟度や関心度を見極めながら、適切なタイミングで適切な内容のコミュニケーションを行います。

あなたもご経験があるかと思いますが、B2Bにおける購買時には、最終決定までに複数回の接点が必要です。端的に言えば、一度の接触だけで成約に至るケースがほとんどないことを意味しています。そのため、見込み客と複数回の接点を持ち、段階的に育成するプロセス設計が不可欠です。

成功している企業に共通するのは、見込み客獲得時から育成までの一連の流れを統合的に考えている点です。

集客施策を計画する段階で、「その後どのように育てるか」までを視野に入れた設計を行います。例えば、資料ダウンロード後の自動フォローメールの内容や、定期的な情報提供の仕組みを予め構築しておくことで、見込み客の質を高め、成約率の向上につなげているのです。

② 見込み客の”情報接点”は複数チャネルで連動させる

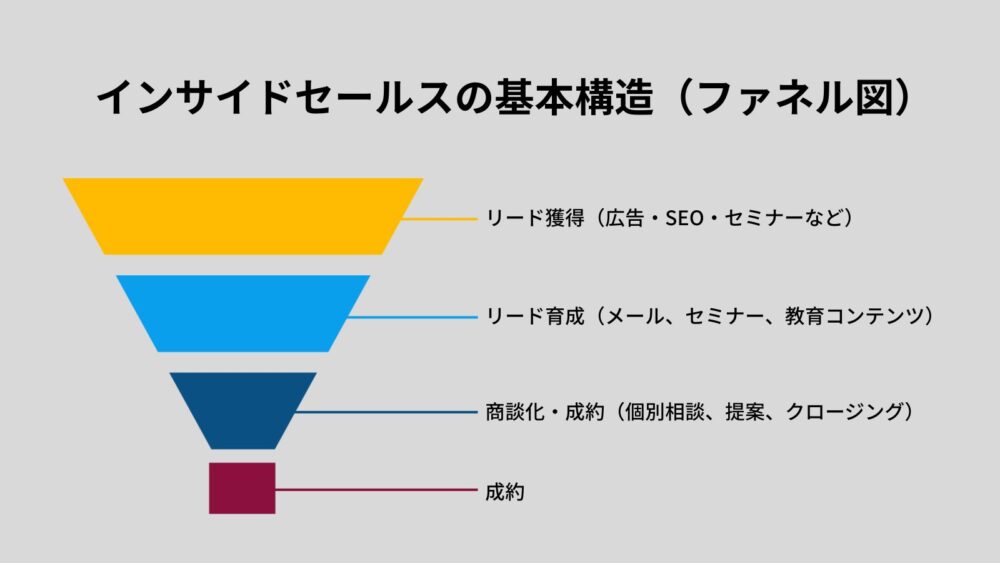

インサイドセールスの効果を最大化するには、単一のチャネルだけではなく、複数のチャネルを連動させた情報接点の設計が不可欠です。これは単に「あれもこれも手を出す」という意味ではなく、購買プロセスの各段階で顧客が必要とする情報を最適なチャネルを通じて提供するという考え方です。

見込み客が購入に至るまでには、一般的に「認知→興味・関心→比較検討→意思決定」というプロセスを辿ります。この顧客の旅(カスタマージャーニー)に沿って、各段階で適切なチャネルを連動させることが重要です。

インサイドセールスにおける購買段階ごとの効果的なチャネル例

- 認知段階: SNSやオウンドメディアでの情報発信で問題意識を喚起

- 興味・関心段階: セミナーやウェビナーを通じてより深い課題理解を促進

- 比較検討段階: ホワイトペーパーや事例で具体的な解決策を示す

- 意思決定段階: 個別相談や製品デモで導入イメージを具体化

このように複数チャネルを連動させる最大のメリットは、見込み客との接点を増やし、信頼関係を段階的に構築できる点にあります。一度の接触で信頼を勝ち取ることは難しいですが、異なるチャネルを通じて一貫したメッセージを繰り返し届けることで、徐々に信頼を築くことができます。

連携の際に最も注意すべき点は、チャネル間での一貫性です。例えば、SNSでの発信内容とウェビナーの内容が矛盾していたり、メールマーケティングとセミナーでまったく異なるトーンやメッセージを使用したりすると、顧客の混乱を招き、信頼を損なう結果になりかねません。

成功するチャネル連携のカギは、「どのチャネルが、どの顧客層の、どの購買段階に効果的か」を理解し、それらを有機的につなげていくことです。チャネル間の連携は技術的・組織的に難しい面もありますが、それを実現できれば見込み客の育成効率と最終的な成約率に大きな差が生まれます。

③ 数字に出ない”潜在的価値”を意識する

インサイドセールスの成果を評価する際、私たちはつい目に見える数字 — 問い合わせ数、商談数、成約数 — に注目しがちです。

しかし、見込み客獲得活動がもたらす真の価値には、すぐには数字として表れない「潜在的価値」が存在します。この潜在的価値こそが、長期的な成功を左右する重要な要素なのです。

B2B購買の特徴として、顧客は表面上の問い合わせを行う前に、すでに複数の企業について情報収集や比較検討を行っていることが挙げられます。この「水面下の検討プロセス」において、あなたの企業がどのように認識されているかが、その後の成約の可能性を大きく左右します。

潜在的価値は具体的に以下の形で現れます

- ブランド認知: 将来的な問い合わせにつながる企業の存在感の形成

- 信頼構築: 質の高いコンテンツや情報提供を通じた専門性や信頼性の証明

- 指名検索: 一般的なキーワードではなく企業名そのもので検索される状態

- 情報拡散: 顧客企業内での共有や関係者の転職時の「持ち込み」による予期せぬ効果

これらの潜在的価値は、すぐに数字として現れるものではありません。しかし、B2B購買における最終的な意思決定には、こうした表面化しない信頼感や安心感が大きな影響を与えています。見込み客は公式の問い合わせを行う前に、すでに心の中である程度の優先順位を決めていることが多いのです。

したがって、インサイドセールスの成果を真に最大化するには、短期的な指標だけでなく、この潜在的価値を意識した活動が必要です。例えば、すぐに問い合わせに結びつかないかもしれないが業界での専門性を確立するためのコンテンツ発信や、直接的な営業メッセージを含まない情報提供なども、長期的には大きな競争優位につながります。

見込み客獲得の取り組みを評価する際は、「今月の問い合わせ件数」という短期的な指標だけでなく、「業界での認知度はどう変化しているか」、「専門性をどれだけ証明できているか」という長期的な視点も持つことが、持続的な成功への鍵となるのです。

では、実際に何から始めればよいのか?

ここまで見込み客獲得の考え方や手段について解説してきました。しかし、「理論はわかったが、実際にどう始めればいいのか」と悩む方も多いでしょう。

このセクションでは、限られたリソースで効果的に見込み客を獲得する為の具体的なアプローチを紹介します。

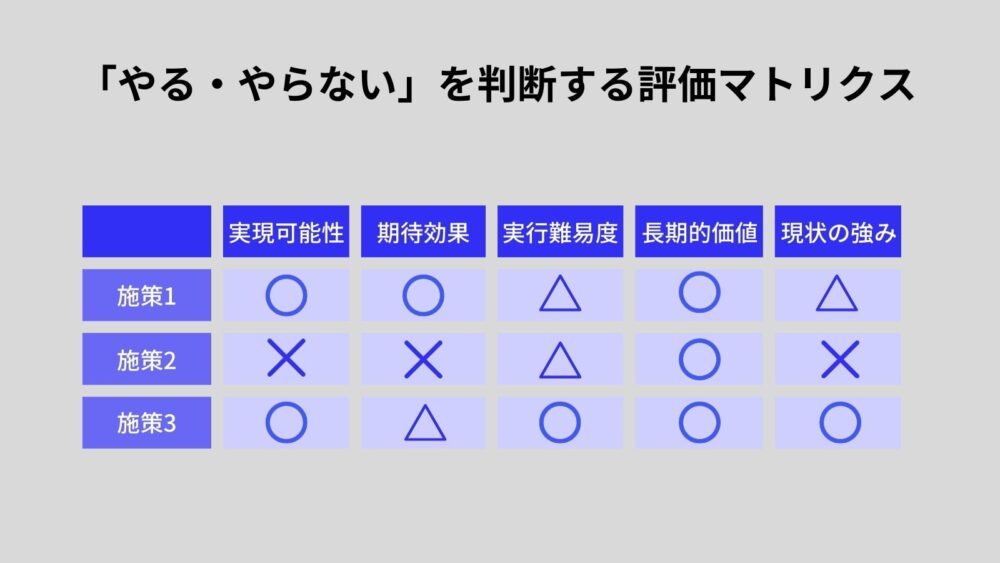

「やらないことを決める」ことで失敗を防ぐ

見込み客獲得の施策を検討する際、多くの企業が陥りがちな罠は「できることを全部やろうとする」ことです。しかし、限られたリソース(人員・時間・予算)の中で成果を出すためには、「何をやるか」と同時に「何をやらないか」を明確に決めることが重要です。

優先順位を決めるための効果的な方法は、以下のような評価軸で各施策を検討することです。

施策の優先順位づけ評価軸

- 実現可能性: 自社のリソースで実行可能か

- 期待効果: 見込み客獲得にどの程度貢献するか

- 実行難易度: どの程度の労力・コストが必要か

- 長期的価値: 一度構築すれば継続的に効果が出るか

- 現状の強み: 自社の現在の強みを活かせるか

これらの軸で各施策を評価し、「実現可能性が高く、期待効果も高い」ものから優先的に取り組むことで、限られたリソースを効率的に活用できます。

特に重要なのは、「やらないと決めたこと」は本当にやらないという絶対ルールを確実に履行することです。

多くの企業が「あれもこれもと手を広げすぎて中途半端になる」という失敗を経験しています。やるべき事とやらないと決めた事の二つをしっかりと守り、やると決めた施策をしっかりと軌道に乗せてから次の施策に取り組むという段階的なアプローチが、成功への近道となります。

「まずこれだけやる」スモールスタート戦略例

限られたリソースでインサイドセールスの見込み客獲得を始める場合、以下のような「スモールスタート戦略」が効果的です。

これは、最小限の投資で始められながら、継続的に拡張可能な基盤を作るアプローチであり。中小企業や個人事業主にとって最適な進め方です。

スモールスタートのためにまず始めるべき3施策

- ターゲット定義の明確化

- 自社製品・サービスの「理想的な顧客像」を具体的に定義

- 業種、規模、役職、課題など、できるだけ詳細に特定

- この明確化だけで、その後の施策の効率が大きく向上

- 少数精鋭のコンテンツ制作

- 全方位のコンテンツではなく、ターゲットの「痛点」に絞った少数の質の高いコンテンツ作成

- 例:解決策を示す詳細なホワイトペーパー1つ + それを紹介するウェビナー

- 少ないコンテンツでも、ターゲットの課題に直接応えるものなら効果的

- 既存顧客を活用した紹介獲得

- 新規チャネル開拓より、既存の満足顧客からの紹介を体系化

- 定期的な紹介依頼プログラムの構築

- 成功事例の共同発表など、Win-Winの関係構築

スモールスタートを成功させるための最も重要なポイントは「一つの施策を確実に成功させ、その成功体験を仕組み化してからスケールする」という段階的アプローチです。多くの企業が陥りがちな罠は「あれもこれも」と手を広げすぎて、どれも中途半端になってしまうことです。

特にリソースの限られている中小企業だからこそ、この「小さく始めて仕組み化する」アプローチが不可欠です。例えば、まず1つのターゲット層(特定の業種・規模の企業)に絞り、その層向けのセミナーテーマを設定します。そのセミナーが成功した要因(告知文の書き方、申込フォームの設計、フォローメールの内容など)を徹底的に分析し、再現可能な「型」として文書化しておくのです。

この「型」があることで、担当者が変わっても同じ品質を維持できますし、他のターゲット層や他のテーマへの展開も効率的に行えます。私の経験上、成功している中小企業は例外なく「まず一つのことで成果を出し、それを仕組み化してから次に進む」というアプローチを取っています。

「完璧な仕組みを一気に作る」のではなく、「最小限の取り組みで検証と改善を繰り返し、成功したものを仕組み化する」という姿勢こそが、限られたリソースを最大限に活かす方法なのです。

次のセクションでは、集めた見込み客を実際の成果に変えるために必要な視点について掘り下げていきます。

集めた見込み客を”受注”につなげるために必要な視点とは?

見込み客を集めるだけでは、インサイドセールスで成果を出すことは出来ません。集めた見込み客をインサイドセールスの流れに載せ、実際の商談や受注につなげるためには、集客後のプロセス設計も重要です。

ここでは、見込み客をインサイドセールスによって成果に結びつけるための重要な視点について解説します。

分類・スコアリング・ナーチャリングとの接続設計

集めた見込み客を効率的に受注につなげるためには、まず「どの見込み客に、どの程度の優先度をつけて対応すべきか」を判断する基準が必要です。これが見込み客の分類とスコアリングです。

効果的な見込み客分類・スコアリングの基準

- 行動スコア: Webサイトの閲覧履歴、資料ダウンロード、メール開封率など行動ベースの評価

- プロフィールスコア: 業種、企業規模、役職など属性ベースの評価

- タイミングスコア: 直近の行動頻度、問い合わせからの経過時間など時間軸での評価

- 購買フェーズ: 情報収集段階か、比較検討段階か、導入検討段階かの分類

これらの基準を総合的に評価し、見込み客を「ホットリード(すぐに営業対応すべき)」、「ウォームリード(育成すべき)」、「コールドリード(長期的に育成すべき)」などに分類します。

分類した見込み客は、それぞれの状態に応じた「ナーチャリング(育成)」プロセスに乗せることが重要です。

例えば…

- ホットリード: 直接の電話やWeb会議による提案

- ウォームリード: 製品・サービスの具体的な情報提供、事例紹介、比較資料の送付

- コールドリード: 定期的な業界情報、課題解決のためのコンテンツ提供

このように、見込み客の状態に合わせた適切なコミュニケーションを設計することで、効率的に見込み客を育成し、成約につなげることができます。

重要なのは、これらの分類・スコアリング・ナーチャリングのプロセスを「集客設計と同時に」考えることです。集客施策を計画する段階から、「集まった見込み客をどう分類し、育成するか?」までを一連の流れとして設計することで、効果的な見込み客管理が可能になります。

部門連携・営業成果への展開

インサイドセールスの成功には、マーケティング部門と営業部門の連携が不可欠です。特に重要なのは、「どの部門が、どこまでの責任を持つか」を明確にすることです。

営業とマーケティング部門の連携ポイント

- 見込み客の受け渡し基準の明確化

- どのような条件を満たした見込み客を営業に渡すか

- 具体的な指標(スコア、行動履歴など)で基準を設定

- 情報共有の仕組み化

- 見込み客の状態や過去のアクション履歴が共有される仕組み

- 営業からのフィードバックがマーケティングに返る流れ

- 共通の評価指標設定

- マーケティングと営業が同じ目標・指標で評価される仕組み

- 「見込み客の質」、「商談化率」など共通の成果指標を設定

- 定期的な振り返りと改善

- マーケティングと営業の合同レビューで課題を共有

- PDCAサイクルを回し続ける文化の醸成

これらの連携の仕組みを構築することで、「マーケティングは数だけ集めて終わり」、「営業は質の低いリ見込み客を受け取って困っている」といった部門間の対立を防ぎ、共通のゴールに向かって協力する体制を作ることができます。

また、こうした連携を支えるツールとして、マーケティングオートメーション(MA)やCRMの活用も検討すべきでしょう。これらのツールを用いることで、見込み客の状態管理や情報共有が効率化され、組織全体としての成果向上につながります。

このように、集客から成果までを一貫したプロセスとして設計し、部門を超えた連携を実現することが、インサイドセールスの真の成功には不可欠なのです。

まとめ|集め方を変えれば、営業はもっとスマートになる

ここまで、インサイドセールスにおける見込み客の集め方について、考え方から具体的な手法、実行ステップまで解説してきました。最後に、本記事の要点をまとめ、次のアクションへとつなげるポイントを整理します。

営業活動の成果が思うように上がらない原因は、営業担当者のスキル不足ではなく、「見込み客の集め方」に問題があることが多いことがわかりました。テレアポや飛び込み営業などの従来型アプローチが効果を失いつつある今、インサイドセールスで受注へつなげられる見込み客獲得の仕組みを構築することは、B2B企業の喫緊の課題です。

本記事の重要ポイント

- 見込み客の質が成果を左右する

- 数よりも質を重視した見込み客獲得が成約率を高める

- ターゲットを明確にし、その課題に応える集客設計が重要

- 複数チャネルの連動が効果を高める

- 顧客の購買プロセスに合わせた最適なチャネル組み合わせ

- 一貫したメッセージを異なるチャネルで届けることの重要性

- 見込み客は育てる前提で集める

- 集客と育成を一連のプロセスとして設計

- 段階的な関係構築が信頼と成約率を高める

- やらないことを決めて優先順位を明確に

- リソースを集中させるための「選択と集中」

- スモールスタートで検証しながら拡大する姿勢

- 部門連携が成果を生み出す

- マーケティングと営業の緊密な連携体制

- 共通の評価指標と情報共有の仕組み

テレアポや飛び込み営業に依存した営業活動から脱却し、上記のポイントを踏まえた新しい見込み客獲得の仕組みを構築することで、営業活動はより効率的で成果の出るものに変わります。重要なのは、「今日から何か一つでも始める」という行動です。

まずは自社のターゲットを再定義し、そのターゲットに最適なチャネルを一つ選んで小さく始めてみましょう。そこから得られる学びを元に、徐々に仕組みを拡充していくことが、持続可能な成果につながります。

インサイドセールスの成功は、見込み客の「集め方」から始まります。この記事で紹介した考え方や実践ステップを参考に、あなたの会社の営業活動をより効率的で成果の出るものに変えていきましょう。